Stif Aufbauschrift (2021-2024)

Ein experimentelles Kurzschriftsystem

www.reintechnisch.de :: Start: 31.08.2021 :: Stand: 26.10.2024

Hier finden Stück für Stück alle Ideen für eine Aufbauschrift Einzug, die über eine gewisse Zeit geprüft wurden und eine gewisse Beständigkeit haben sollten. Trotzdem kann es immer wieder mal sein, dass sich Konzepte weiter entwickeln oder gänzlich umgestellt werden müssen.

Die Stif-Grundschrift findet man hier:

Die neuesten Entwicklungen, die noch nicht stabil sind, findet man hier:

Die Aufbauschrift versucht, die Effizienz der Schrift deutlich zu erhöhen, es geht also um weniger Schreibarbeit und damit wird auch die Schreibgeschwindigkeit gesteigert.

Dies wird auf 2 Wegen erreicht:

- Einführung zahlreicher Kürzel für häufig vorkommende Wörter.

- Einführung neuer Konzepte, die zu einer Verkürzung führen.

Bei den Kürzeln braucht es einen guten Kompromiss. Eine zu umfangreiche Kürzelsammlung würde viel Lernaufwand bedeuten. Auch kann man sich selten genutzte Kürzel nicht gut merken. Insofern habe ich hier versucht, nur für die Wörter Kürzel einzuführen, die zu den meist genutzten Wörtern in der deutschen Sprache gehören. Das ist sozusagen ein Grundwortschatz, der etwa 150 Kürzel umfasst. Diese 150 Kürzel sind denke ich vom Lernaufwand zumutbar.

Zahlreiche Kürzel sind auch universeller Natur, mit der man tausende Wörter kürzer schreiben kann. Dies ist z.B. bei den Vor- oder Nachsilben-Kürzeln der Fall. Sie haben damit eine große Reichweite bzw. ein hohes Kürzungspotenzial. Daneben gibt es auch neue Zeichen, die häufige Silben kürzen, z.B. "-ein-".

Neben dieser Aufbauschrift werde ich eine umfangreichere Kürzelliste pflegen, wo sich jeder mit der Zeit neue Kürzel heraussuchen kann, die sich als praktisch erweisen.

Was man beachten muss, wenn man selber neue Kürzel entwickelt, ist auch Teil dieses Artikels.

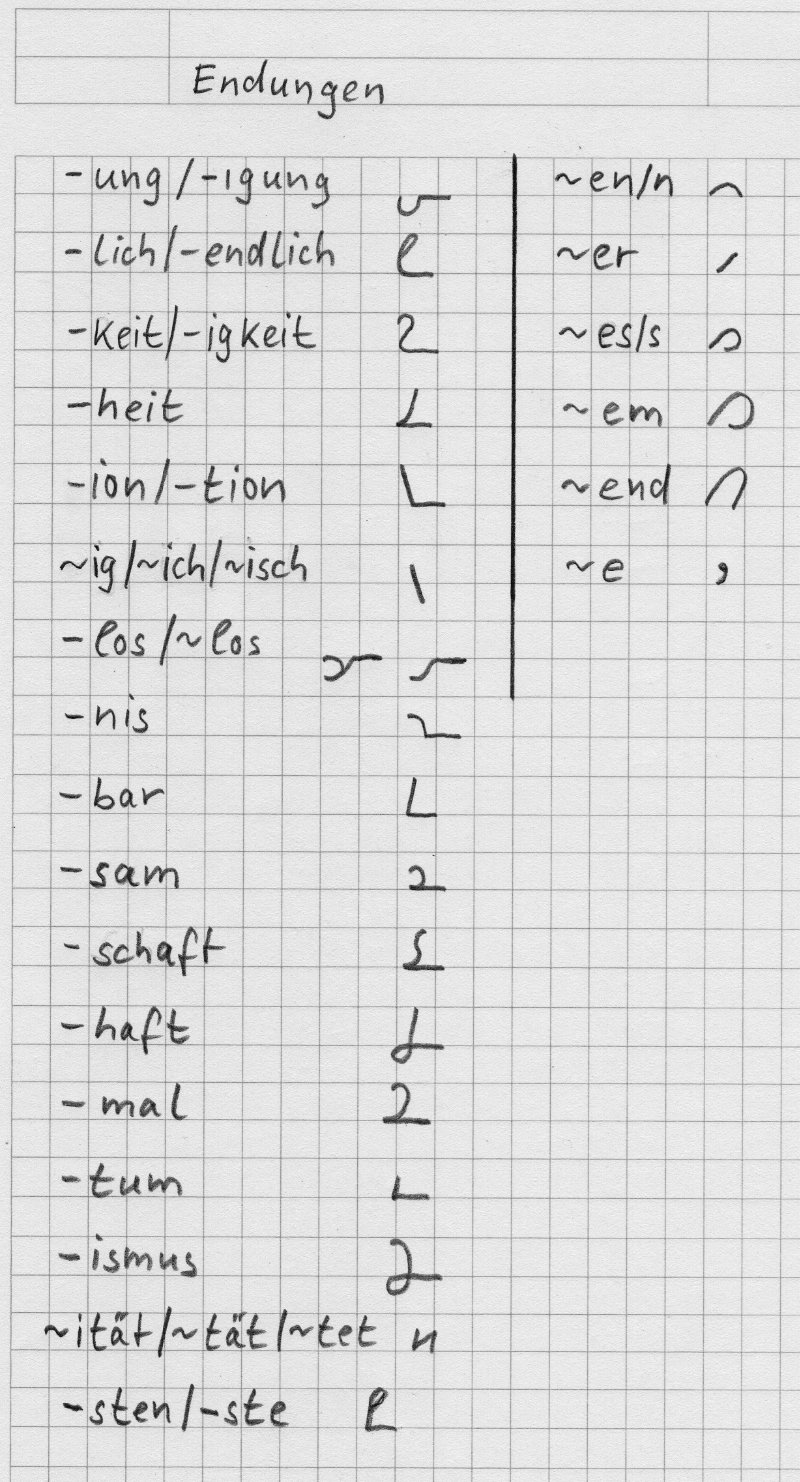

1. Kürzungen für Endsilben

Kürzel: -ung/-igung, -lich/-entlich/-endlich, -keit/-igkeit, -heit, -ion/-tion, ~ig/~ich/~isch, ~en/n, ~er, ~es/s, ~em, -los, -nis, -bar, -sam, -schaft, -haft, -mal, -tum, -ismus, ~tät/~ität, ~end/ende, ~e

Endsilben sind ein zentrales Kürzungsmittel, damit kann man sich viel Schreibarbeit sparen. Deshalb habe ich sie an den Anfang der Aufbauschrift gestellt.

Endsilben sind in der deutschen Sprache noch recht überschaubar. Mit der Kürzung von etwa 20 Endsilben lässt sich schon jede Menge Schreibarbeit einsparen.

Das System zum Kürzen der meisten Endsilben ist konzeptionell gänzlich neu, also nicht an Stiefo oder Stio angelehnt. Ich wollte es irgendwie systematischer angehen, weil dies auch das Erlernen wesentlich vereinfacht.

Zur Systematik:

- Die meisten Endsilben enden immer mit einem waagerechten Strich auf der Grundlinie, der etwa ein Kästchen lang ist. Dadurch ist so ein Konstrukt am Ende sofort als Endsilbe erkennbar. Nebenher: Viele Menschen neigen auch bei der Langschrift dazu, Wortendungen beim schnellen Schreiben als Strich zu ziehen. Das ist in dieser Hinsicht also ein naheliegendes Muster.

- Eine Endsilbe besteht aus einem Buchstaben und dem waagerechten Strich am Ende.

- Der Buchstabe ist aus dem Grund-Alphabet, kann aber auch ein neues besonderes Zeichen sein. Damit erreicht man gute Erweiterbarkeit für weitere Endsilben.

- Wo möglich, orientiere ich mich an dem ersten Buchstaben der Endsilbe. Das hat den großen Vorteil, dass es sich leicht lesen lässt und einem einheitlichen Konzept folgt. Das hilft, es sich leichter einzuprägen.

- Einige Endungen brauchen besonders kurze Kürzel, weil sie häufig vorkommen oder weil sie selber schon sehr kurz sind. Dies sind die Endungen ~en, ~er, ~ig/~ich/~isch, ~tät/~ität/~tet. Sie folgen nicht dem typischen Endungsmuster, sondern bestehen aus ganz einfachen Formen. Die Tilde deutet an, dass sie immer getrennt geschrieben werden müssen. Sie sind nicht koppelbar.

- Alle anderen Endungen kann man verbunden schreiben oder auch getrennt. Getrennte Schreibung kann die Lesbarkeit verbessern, macht das Schreiben aber etwas langsamer. Man kann es nach persönlichem Geschmack machen.

- Vereinfachung: Am Ende eines Wortes kann man bei -en, -er, -es jeweils das "e" wegfallen lassen. Man schreibt also statt "laufen" nur noch "laufn", oder statt "Läufer" nur "Läufr". Dies geht deshalb, weil man es auch so gut lesen kann und weil man in 90% der Fälle davon ausgehen kann, dass da ein "e" hingehört. Ein "n" am Ende kann man als grundsätzlich erstmal als "en" lesen.

- Werden mehrere Endungen hintereinandergehängt, darf nur die erste gekoppelt sein, alle anderen müssen getrennt geschrieben werden.

- Statt mehrere Endungen können auch weitere Wortteile getrennt hinten angehängt werden. Mitunter gibt es "Füllbuchstaben", die wir einfach weglassen. Beispiel: "Belastungstest" schreiben wir dann "Belast ung test". Oder "Öffn ung zeit". Oder "Wirt schaft minister".

- Die Endung ~e ist eine rechtsläufige Punktschlinge, die gewohnt oben begonnen wird und dann nach unten geschrieben. Man braucht sie evtl. zur Pluralbildung von Kürzeln, z.B. die Maus, die Mäuse.

- Die Endung "~end" kann auch als Wort für "Ende" dienen.

Interessanterweise ist es bei fast allen oben aufgeführten Endsilben aufgegangen, den Anfangsbuchstaben zu verwenden. Bei "ion" muss man sich die Aussprache verdeutlichen, man spricht ja z.B. Infektion wie "infektzjon". Damit ist das verwendete "j" naheliegend. Bei der recht seltenen Endsilbe "ismus" ist es das "m", was genutzt wird, allerdings eins, was unter die Grundlinie geht, also 1,5 Zeichen hoch ist. Das normale "m" ist ja schon für "-mal" vergeben. Bei "-los" wurde das "o" verwendet. Bei "-haft" wurde ein 1,5er "h" verwendet, was ganz gut passt, weil die Schlinge unterhalb der Grundlinie auch wie ein "a" interpretiert werden kann, was gut zu "ha-ft" passt.

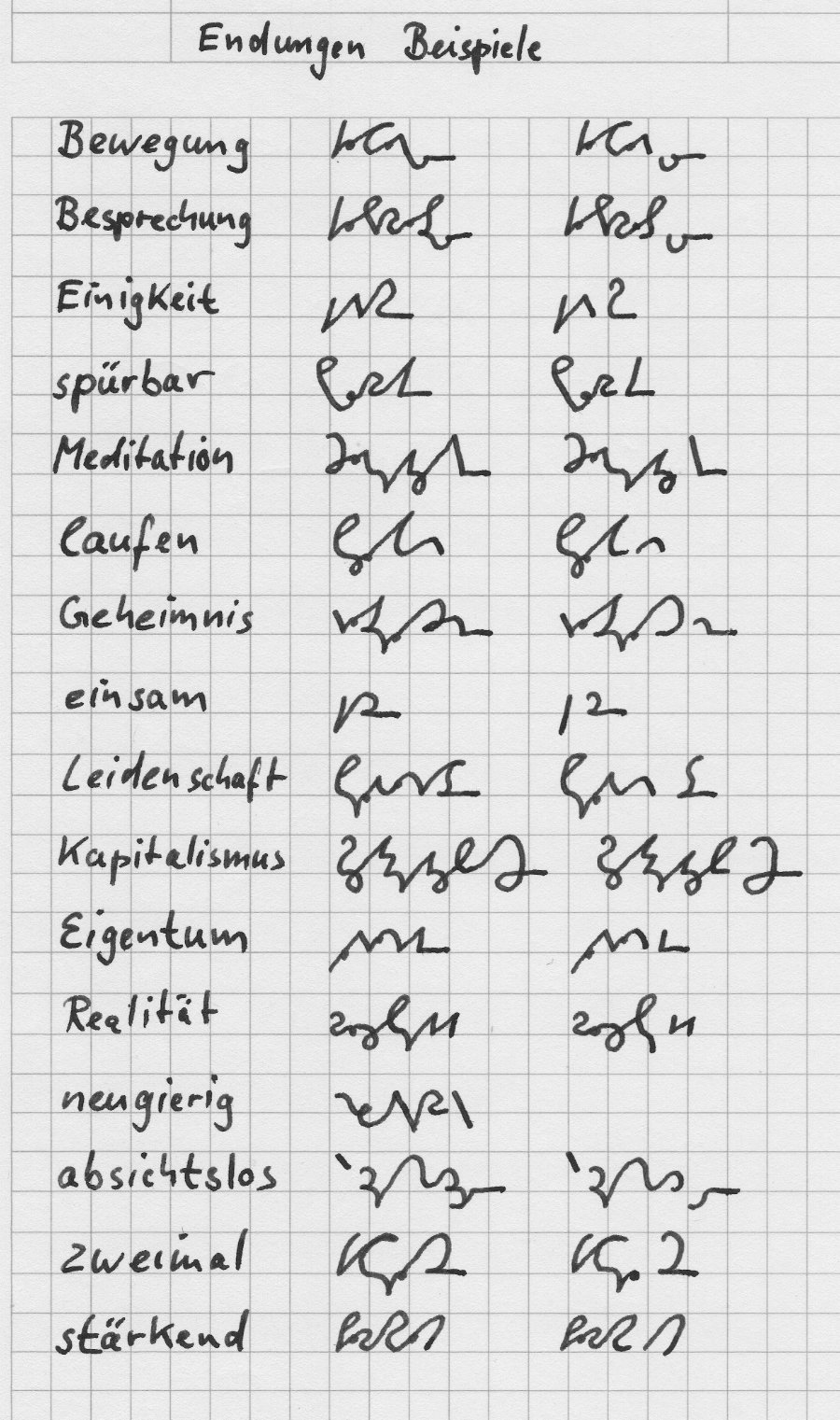

Beispiele:

Dadurch, dass meist der Anfangsbuchstabe der Endsilbe genommen wurde, liest es sich auch flüssig. Man fängt mit dem Buchstaben an, sieht den waagerechten Strich und ergänzt, also z.B. "Endu_" auf "Endung". Es gibt Sonderfälle, wo das nicht so schön klappt, weil z.B. das Kürzel u_ auch für "igung" steht, also z.B. Einigung, was man "Einu_" schreiben würde. Mit etwas Praxis spielt das aber alles keine Rolle mehr, das macht unser Gehirn dann alles im Unbewussten.

Auch praktisch: Man kann diese Kürzungen auch nutzen, wenn man Langschrift am Computer schreibt, in dem man den Unterstrich nutzt, also "Einigkeit" mit "Eink_" abkürzen. Bei Kürzeln, die Sonderbuchstaben verwenden, kann man sich mit Groß-Kleinschreibung behelfen, z.B. "m_" für "-mal" und "M_" für "-ismus", oder "h_" für "-heit" und "H_" für "-haft".

Nochwas zu den Endungen ~en und ~er: Wenn man sie normal verbunden schreibt, darf man das "e" weglassen. Man schreibt also "laufn" oder "Läufr". Das gilt auch für die Endungen "-em", "-el", "-es", "-end", also für "meinem" schreibt man "meinm". Im System Scheithauer nennt sich diese Methode (e)-Ausstoß, wovon dort viel Gebrauch gemacht wird. Bei manchen Wörtern sieht das dann etwas merkwürdig aus, so würde z.B. aus "dieses" dann "diss", also 2 "s" hintereinander. Kann man so machen, ich mag dann lieber die getrennte Schreibweise mit "dis es".

Eine Besonderheit gibt es bei der Endung "~en", die auch nur für "~n" stehen kann. Gleiches gilt für "~es", was auch nur für "~s" stehen kann. Wofür dies? Nehmen wir an, wir haben das Kürzel "at" für Auto definiert. Wenn ich jetzt die Mehrzahl schreiben will, kann ich nicht "ats" schreiben, weil das schon für etwas anderes reserviert sein kann. Ich kann aber "at ~es" schreiben, also die Endung "~es" hinten anhängen. Und in diesem Fall bedeutet es dann nur "s". Gleiches gilt für en/n. Gerade für Pluralbildung braucht es öfters mal das "~n" und "~s". Man kann auch nicht einfach nur den Buchstaben "n" oder "s" an ein Kürzel hängen, weil diese Einzelbuchstaben bereits andere Bedeutung haben, so steht "n" ja für "den".

Die Endung -sten/-ste benötigen wir für die Bildung des Superlativs von Adjektiven.

Die Endung -tät/ität kann einzeln auch für das Wort "Tat" genutzt werden.

Mehrzahlbildung kann in der Regel immer mit dem Anhängen von en, n, er, s oder e erfolgen. Teils ändern sich zwar Wortteile im Plural leicht, aber das lässt sich leicht nachvollziehen. Beispiel "Irrtum" wird in der Mehrzahl zu "Irrtümer". Wir schreiben aber "Irr - tum - er". Mitunter brauchen wir die Endungen auch für andere Flexionen von Wörtern, insofern sie nötig und nicht redundant sind.

Für Pluralbildung kommen später noch weitere Konzepte.

Die Endungen ~em und ~end sind auch für einige Flexionen von Wörtern nötig.

Achtung: Bei "einsam" wird der später noch eingeführte neue Buchstabe für "ein" verwendet. Ebenso bei "Einigkeit".

Bei "stärkend" hab ich in der ersten Variante das "e" vor dem "nd" geschrieben, nötig wäre es nicht. Ebenso bei der zweiten Variante von "Eigentum". Durch die Getrenntschreibung wandert das "en" ans Ende des ersten Teils, womit man auch hier einen e-Ausstoß hätte machen können.

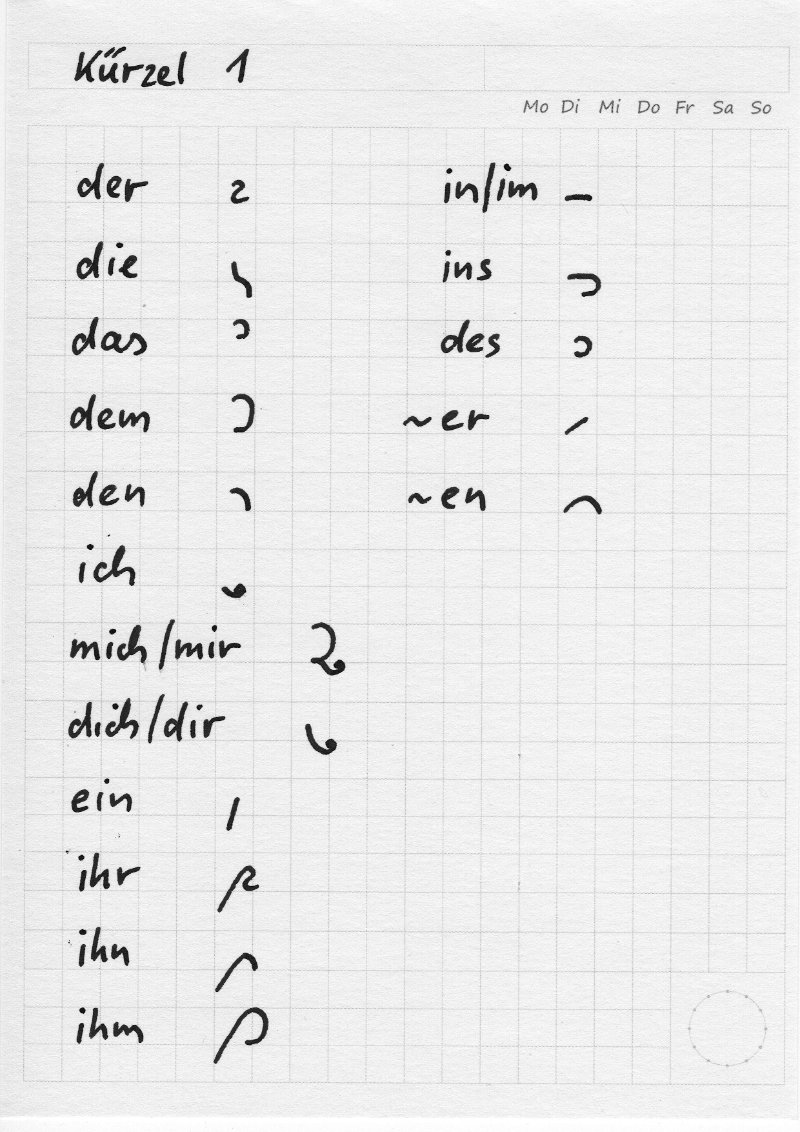

2. Kürzelsatz 1

Kürzel: der, die, das, dem, den, ich, mich/mir, dich/dir, ein, ihr, ihn, ihm, in/im, des, er, ~en

Erklärungen:

- der - letzter Buchstabe (r) des Wortes. Bei deren und derer wird ein "en" bzw. "er" am Ende getrennt dahinter geschrieben.

- die - ungekürzt d+i. Ist so schon kurz genug

- das - letzter Buchstabe (s) des Wortes hochgestellt

- dem - letzter Buchstabe (m) des Wortes

- den - letzter Buchstabe (n) des Wortes. Bei denen wird "en" dahinter gesetzt.

- ich - Schweif-Punkt, neues Zeichen.

- mich/mir - Es war naheliegend, ein "m" mit dem neuen Zeichen für "ich" zu verbinden. Weil mich und mir das gleiche bedeuten, nur für einen anderen Fall stehen, reicht hier ein Kürzel. Tipp: Wenn man beim Lesen nicht schon sehen kann, ob es "mich" oder "mir" heißen soll, liest man "mi". Das passt immer.

- dich/dir - Gleiches Prinzip, wie bei mich/mir. Verschmelzung aus "d" + "ich".

- ein - neues Zeichen, was halbe Höhe oberhalb und unterhalb der Grundlinie hat. Man könnte auch sagen, ein tiefgestelltes "b". Von der Symbolik wie eine "1", was gut passt. Es ist beidseitig koppelbar und damit ein vollwertiges Zeichen, was man in Wörter einbauen kann. Mit diesem Zeichen kann man zahlreiche häufige Wörter kurz schreiben, wie z.B. mein, kein, einen, einer, meiner, meinem, dein, klein, sein. Tipp: Für "eine" kann man am Ende einen kurzen rechtsgeneigten Aufstrich machen, der noch unterhalb der Grundlinie endet. Das symbolisiert wie auch sonst das "e" am Ende, nur das es hier unterhalb der Grundlinie endet.

- ihr/ihn/ihm - bei ihn/ihm war es wichtig, es von in/im zu unterscheiden. Damit es schön kurz wird, schreibt man für ihn = "in" und für "ihm" = "im" und für "ihr" = "ir". Damit wir nun ihm/ihn von in/im unterscheiden können, bekommt in/im ein neues Kürzel. Hier braucht es ein schreibschnelles Kürzel, in Form eines kurzen Striches auf der Grundlinie.

- Varianten wie ihrer, ihren, ihres, ihnen werden so gebildet, dass man das "en", "er", oder "es" getrennt hinten anhängt. Für die Form ihrem nutzt man einfach die Endung "en".

- ins - eine Verschmelzung von in + s, wobei das s unterhalb der Grundlinie steht und damit auch als "o" erkannt werden könnte. Als Idee ist hier aber ein "s" gemeint.

- des - letzter Buchstabe (s) des Wortes. Bei dessen wird ein "en" hinten angestellt.

- er - kurzer Schrägstrich als neues Zeichen. Winkel etwa 30-40 Grad. Dieses Kürzel lässt sich für das Einzelwort "er" einsetzen, aber auch als Vorsilbe oder Nachsilbe. Es wird grundsätzlich nicht gekoppelt, also getrennt geschrieben.

- ~en - Endung en, wurde bereits weiter oben bei Endsilben beschrieben.

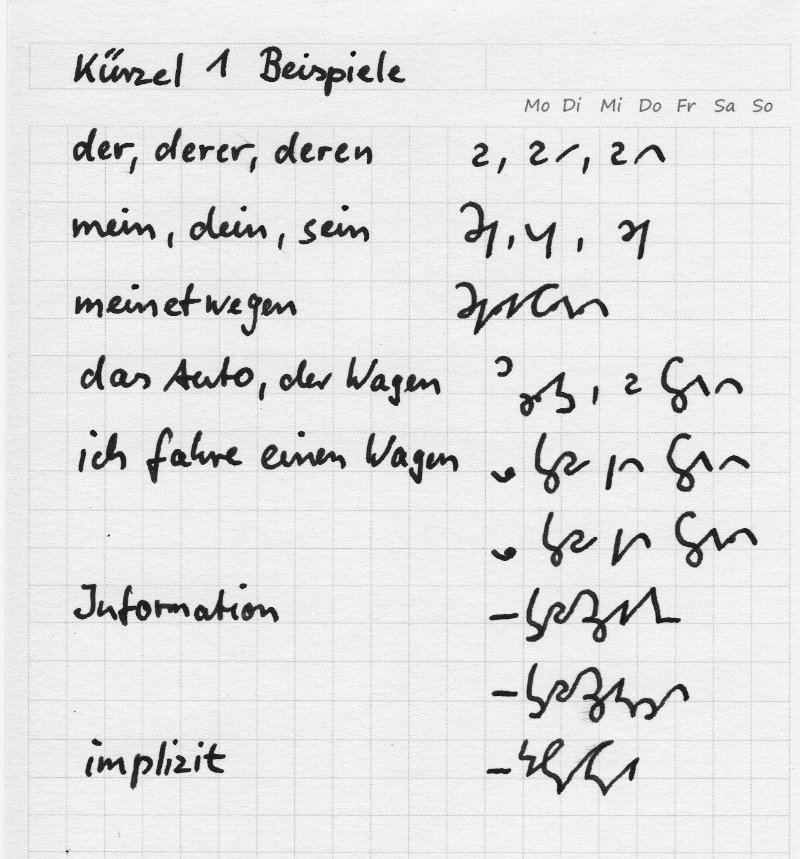

Beispiele:

- das "r" hat einzelstehend die Bedeutung "der". Wir dürfen aber nicht einfach ein "er" oder "en" hinten anhängen, um "derer" oder "deren" daraus zu machen. Denn hier würde die alleinstehende Bedeutung von "r" aufgehoben und heraus käme "rer" oder "ren". Wenn wir aber "r" und die Endung "er" bzw. "en" getrennt schreiben, ist es stimmig. Auch wenn getrennt geschrieben, muss durch den Abstand klar sein, dass es zum gleichen Wort gehört. Der Abstand zum nächsten Wort muss also größer sein.

- bei mein, dein, sein usw. sieht man schön, wie kurz die Wörter werden, weil das Kürzel für "ein" zur Verfügung steht. Ebenso bei "meinetwegen", wo es Teil eines längeren Wortes ist. Es braucht etwas Übung, dieses neue Zeichen schnell zu erkennen.

- bei "ich fahre einen Wagen" habe ich beide Schreibweisen aufgezeigt. Also mit getrennter Endung oder mit gekoppelter Endung.

- Das Kürzel für "in" lässt sich auch getrennt geschrieben als Vorsilbe nutzen. Auch als Nachsilbe wäre möglich und wird ja für die weibliche Form im Deutschen oft genutzt: Schüler-in, Student-in usw. Wichtig ist, dass das Kürzel für "in" immer getrennt geschrieben wird.

- einige Wörter in den Beispielen lassen sich weiter kürzen, weil diese Kürzel aber erst später eingeführt werden, habe ich hier die Grundschrift bevorzugt.

3. Getrennte und Verbundene Schrift

Stif ist grundsätzlich eine verbundene Schrift, also eine Schreib- bzw. Kurrentschrift. Die Buchstaben des Alphabets sind so gestaltet, dass man sie alle komplett verbunden schreiben kann, ohne den Stift abzusetzen. In dieser Hinsicht ist Stif sogar absolut konsequent, man kann ohne Ausnahme jeden Buchstaben direkt mit einem anderen Buchstaben koppeln. In der deutschen Schreibschrift ist dies nicht so, setzt man z.B. beim kleinen "f" einmal ab, um die Kreuzung zu schreiben. Auch ein großes "D" oder "B" schreibt man unverbunden, beim "P" setzt man den Stift ab, um nach dem Abstrich den oberen Bogen zu schreiben. In Stif Grundschrift hingegen ist alles verbunden.

In der Aufbauschrift wird dieses Konzept nun um das getrennte Schreiben erweitert. Erweitert ist hier die richtige Formulierung, weil die verbundene Grundschrift weiterhin volle Gültigkeit hat, wir aber immer häufiger auch die Getrenntschreibung nutzen.

Warum das? Wir brauchen neue Möglichkeiten der Kodierung. Wir müssen also Wege finden, wie wir möglichst schreibschnell neue Bedeutung in bestimmte Zeichen bekommen. Lücken schaffen neue Bedeutung.

Hierzu ein Beispiel: Schauen wir uns das "r" an. Im verbunden geschriebenen Wort steht es für den Laut "r", wie in der Langschrift auch. Schreiben wir nun aber nur ein "r" alleinstehend, also mit Abstand zu dem Wort davor und danach, so bekommt es einen neue Bedeutung: Alleinstehend hat der Buchstabe die Bedeutung "der", siehe oben im Kapitel 2. Bis jetzt hat das noch nichts mit Getrenntschreibung zu tun, wir haben nur dem Buchstaben eine zusätzliche Bedeutung verpasst, wenn er alleine steht.

Interessant wird es nun, wenn wir ein Kürzel für das Wort "deren" wünschen. Wir können nicht an ein "r" ein "en" anhängen, denn in dem Moment, wo wir an ein alleinstehendes "r" auch nur einen Buchstaben koppeln, verliert es die Bedeutung "der" und wird zum normalen Buchstaben "r". Wir bräuchten also ein völlig neues Kürzel für "deren".

An dieser Stelle ist ein anderes Konzept sehr verlockend: Wir schreiben "r" getrennt und hängen das Kürzel für "en" getrennt dahinter. Man erkennt an dem geringeren Abstand, dass beide Kürzel verbunden sind, ähnlich wie bei der Druckschrift, wo wir ja auch erkennen, welche Buchstaben zu einem Wort verschmelzen und wo das nächste Wort beginnt. Der Abstand zum nächsten Wort ist größer, der Abstand zwischen den Buchstaben eines Worte ist eng. So haben wir jetzt aus den beiden Kürzeln das Wort "der-en = deren" erschaffen, ohne ein neues verbundenes Kürzel für "deren" zu definieren.

Damit haben wir ein sehr leistungsfähiges Konzept, denn so kann man bei sehr vielen Wörtern verfahren, ohne neue Kürzel definieren zu müssen, z.B. bei "den-en" oder "dess-en". Wir nutzen hier die Kürzel für "den" und "des", die auch beide nur aus einem Buchstaben bestehen. Daran hängen wir das Kürzel für "en". In gleicher Weise können wir das Kürzel für "er" hinten anhängen, und so zu Wörtern wie "der-er" kommen.

Weil viele Wörter in der deutschen Sprache flektiert werden können, sich also je nach Fall und Zeitform verändern, brauchen wir ein Konzept, wo man aus einem Kürzel verschiedene flektierte Formen machen kann.

Ein weiteres Beispiel sind Vorsilben. Der Buchstabe "g" wird z.B. definiert für die Vorsilbe "ge-". Schreiben wir z.B. "gestrichen", so muss das "g" getrennt geschrieben werden, damit es die Bedeutung "ge" erhält. Man schreibt also "g strichen".

Kurzum: Die Getrenntschreibung ist ein sehr mächtiges Werkzeug, was uns in der Aufbauschrift häufig begegnen wird, um neue Bedeutungen einzuführen. Man braucht also vielfach keine neuen Buchstaben oder Zeichenformen einzuführen, was gut ist, weil schreibschnelle Zeichen sehr begrenzt sind. Das Konzept der Getrenntschreibung schafft eine einfache und starke Möglichkeit, um neue Bedeutungen zu definieren und recht flexibel kombinieren zu können.

Ein Argument für die verbundene Schrift war ja, dass sie sehr schreibschnell ist. Warum? Weil man den Stift nicht absetzen muss. Einen Stift abzusetzen, kostet Zeit. Doch wieviel Zeit kostet es wirklich? Wir sind es von der Langschrift gewohnt, den Stift öfter abzusetzen und viele schreiben oft einen Mix aus Druck- und Schreibschrift. Bei der Druckschrift wird bei jedem Buchstaben der Stift abgesetzt, teils mehrfach pro Buchstabe. Schreiben die Menschen dadurch wesentlich langsamer? Mein Eindruck ist, es fällt kaum ins Gewicht bzw. es ist gut trainierbar.

Es kann sogar den gegenteiligen Effekt geben. Wenn man bei der verbundenen Schrift einen recht langen Aufstrich von ganz unten bis nach ganz oben machen muss, kann das länger dauern, als wenn man absetzt und sofort oben weiter schreibt. Das betrifft vor allem Stif. Weil man hier keinen Höhenversatz hat, sondern alles auf einer Zeile schreibt, hat man tendenziell mehr Bewegung, um immer wieder von oben nach unten bzw. von unten nach oben zu kommen.

Man kann also sagen: Getrenntschreibung bringt viel und kostet wenig. Gleichzeitig ist es ein gewohntes Konzept aus der Langschrift.

Zu den Abständen: Zeichen, die man in einem Wort getrennt schreibt, sollten zum nächsten Zeichen einen Abstand von 1-3mm haben. So als Faustformel nicht mehr als 1/2 Kästchen. Der Abstand zum nächsten Wort sollte 5-7mm haben, also mindestens 1 Kästchen. Wichtig ist, dass man seine Schrift für sich prüft, ob immer ganz klar ist, ob es sich um eine Wortgrenze handelt oder um ein getrennt geschriebenes Zeichen in einem Wort.

Übrigens: Es macht oft Sinn, lange Wörter aufzutrennen, auch wenn sie in der Langschrift zusammen geschrieben werden. Das liest sich besser. Man würde also schreiben "lang schrift", "Getrennt schreib ung" oder "Wort grenze". Der Abstand wird hier auch kurz gewählt, so dass man erkennt, dass es noch ein Wort ist. Gerade bei zusammengesetzten Wörtern bietet sich eine Getrenntschreibung an.

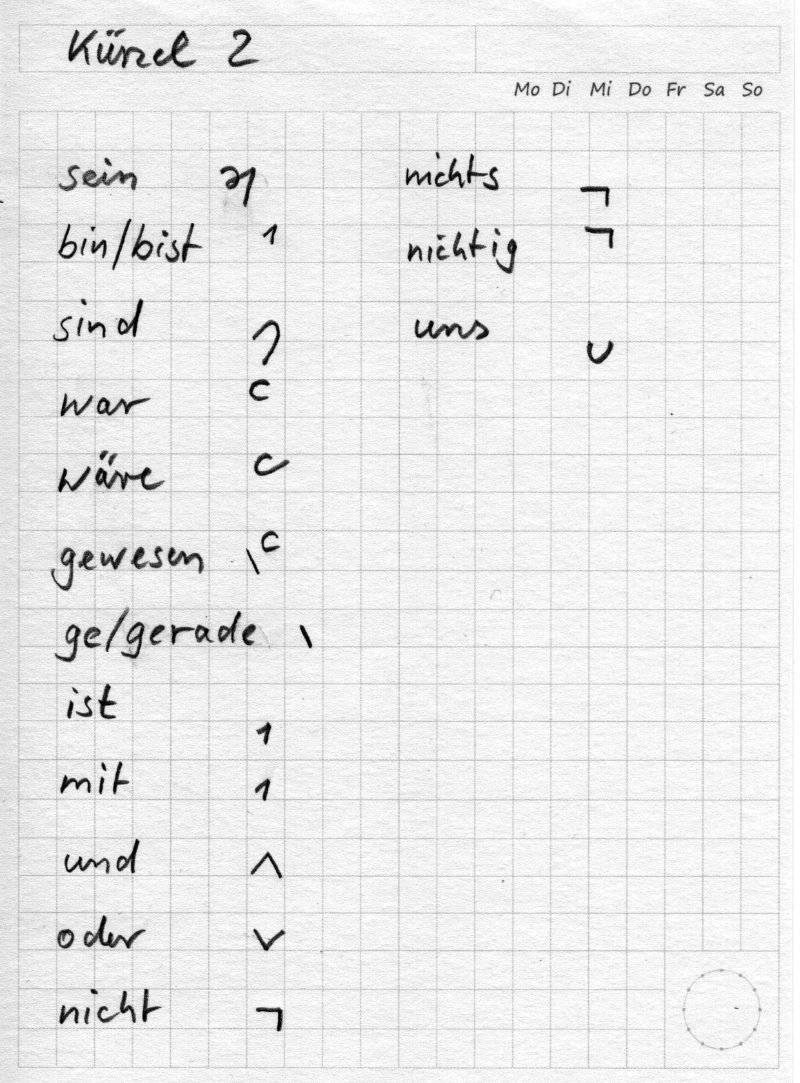

4. Kürzelsatz 2

Kürzel: sein, bin/bist, sind, war, wäre, gewesen, ge/gerade, ist, mit, und, oder, nicht, nichts, nichtig, uns

Erklärungen:

- Weil die flektierten Formen von SEIN sehr häufig vorkommen und sich der Wortstamm auch ändert, wurden separate Kürzel erstellt.

- sein - ist eigentlich kein Kürzel, nutzt aber den neu eingeführten Buchstaben für die Silbe "ein", also s + ein

- bin/bist - neues Zeichen, eine halbhohe "1", die hochgestellt ist.

- sind - Zeichen "nd" tiefgestellt. Auf "nd" endet das Wort und Tiefstellung steht typisch nach Stiefo-Tradition für Vokal i oder o.

- war - Neues Zeichen, wie ein kleines "c" der Langschrift, hochgestellt. Man könnte auch sagen, die kleine Ausgabe eines "w" in Stif, weshalb es zu "war" passt.

- wäre - wie war, aber ein Aufstrich am Ende.

- gewesen - weil auch eine Form von SEIN, bietet sich ge+war an. Das "gewesen" zu SEIN gehört, ist nicht ganz offensichtlich, weil anderer Wortstamm, muss man sich gut merken. Weil sowohl "war" wie auch "ge-wesen" ein "w" enthält, ist es gut herleitbar.

- ge/gerade - Ein wichtiges Kürzel gleich mit 3-fach Bedeutung. Als Zeichen ist es das "g". Einzeln stehend wird es zu dem Wort "gerade". In Verbindung mit einem Wort wird es zur Vorsilbe "ge". Es wird getrennt geschrieben, aber ist vom Abstand dem nachfolgenden Wort zugehörig. Weil viele Wörter mit "ge-" beginnen, wird es recht häufig benutzt. Auch im Wort ist es als Silbe nutzbar, wenn man getrennt schreibt, z.B. "ab ge stellt" oder "hin ge fahren".

- ist - halbhohe "1" tiefgestellt.

- mit - halbhohe "1" Normalstellung.

- und - Neues Zeichen, bekannt als Logik-Zeichen in der Mathematik/Elektrotechnik. Ein nach unten offenes gleichschenkliges Dach.

- oder - Neues Zeichen, bekannt als Logik-Zeichen. Ein Dach verkehrt herum, oben offen.

- nicht - Neues Zeichen, bekannt in der Mathematik. Normalstellung.

- nichts - Wie nicht, aber tiefgestellt.

- nichtig - Wie nicht, aber hochgestellt.

- uns - Zeichen "u" in Alleinstellung.

5. Wie Kürzel gebildet werden

Dieses Kapitel gibt tiefere Einblicke, wie Kürzel gebildet werden und auf welche Details man achten muss. Wer vorerst keine eigenen neuen Kürzel bilden will, kann dieses Kapitel überspringen.

Kürzel sind ein zentrales Konzept, um die Schreibgeschwindigkeit in der Aufbauschrift zu erhöhen. Auch machen sie das Schreiben einfacher, sie entlasten uns von viel Schreibarbeit. Stif wird, wenn es fertig ist, vielleicht 500 Kürzel der häufigsten Wörter haben. Für seine eigene Schreibdomäne wird man zahlreiche eigene Kürzel bilden müssen. Deshalb ist es wichtig, etwas darüber zu wissen, wie man Kürzel entwickelt.

In Stif bedienen wir uns zahlreicher Formen, Kürzel zu bilden.

Die einfachste Form ist das 1-Buchstabenkürzel: Ein Buchstabe, der alleine stehend eine neue Bedeutung erhält. So steht ein "r" alleinstehend für das Wort "der". Sobald weitere Buchstaben mit einem "r" gekoppelt sind, verliert das "r" seine Sonderbedeutung als Wortkürzel. Es wird dann wieder zum Konsonant "r".

Von solchen Buchstabenkürzeln gibt es natürlich nur eine begrenzte Menge, so etwa 30 Stück. Weil sie sehr schreibschnell sind, reserviert man sie für die häufigsten Wörter. Sie sind vor allem für die besonders kurzen häufigen Wörter gut geeignet. Denn will man diese schneller schreiben, müssen sie noch kürzer werden und da ist ein einzelner Buchstabe meist ideal. Deshalb werden für "der, das, des, dem" Buchstabenkürzel verwendet.

Bei halbhohen Zeichen können wir die Möglichkeiten meist verdreifachen: Man kann sie zusätzlich hoch- und tiefstellen. Das sie so nicht koppelbar sind, stört nicht, wir wollen sie ja als Wortkürzel eh nicht koppeln.

Bei hohen Zeichen können wir eine halbe Höhe tiefer gehen, womit wir den Möglichkeitsraum verdoppeln. Aber Achtung, nicht alle Zeichen lassen sich so nutzen, weil es zu Verwechselung kommen kann. Ein tiefgestelltes "m" sieht aus wie eine Kombination aus "n+o", der tiefgstellte Buchstabe "nk" wirkt wie ein "n+i". Man kann das nutzen, muss aber aufpassen, dass es zu keinen Verwechselungen oder Doppelbelegungen kommt.

Bei manchen 1-Buchstabenkürzeln wird eine kleine Modifikation angebracht, um ihm eine neue Bedeutung zu geben. So wird z.B. aus einem "W", welches einen Punkt in der Mitte des Kreisbogens bekommt, ein "bzw". Durch Buchstabenmodifikationen hat man ein einfaches Mittel, neue Zeichen für Kürzel zu entwickeln. Man könnte auch sagen: Modifizierte Zeichen sind neue Zeichen mit einer eigenen Bedeutung. Und diese neuen Zeichen haben keine hohen Anforderungen, sie müssen z.B. nicht koppelbar sein und dürfen Elemente enthalten, wo man den Stift absetzen muss. Sie müssen sich aber klar von allem unterscheiden, was bereits schon vorhanden ist.

Eine weitere Form von Kürzeln sind die Mehrbuchstabenkürzel: Mehrere Buchstaben verbunden geschrieben stehen für ein Wort. Das kennen wir so auch aus der Langschrift, so wird Besprechung gerne mit "Bsp" gekürzt oder Standard mit "Std". In der Langschrift werden auch Phrasen so gekürzt, also mehrere Wörter wie z.B. "usw" oder "unter anderem" mit "ua". In der Langschrift nutzt man teils noch Punkte am Ende, wie "Bsp." oder auch nach jedem Wort, wie "u.a.".

Wegen der Kürze nutzt Stif vielfach 2-Buchstaben-Kürzel ohne Punkt. So steht z.B. "fm" für "vom" oder "fl" für "vielleicht".

Der mögliche Umfang von 2-Zeichen-Kürzeln ist schon recht groß. Bei 30 Zeichen sind es 30*30 = 900 Kombinationen. Für eine gute Lesbarkeit wird aber nur ein Bruchteil davon in Frage kommen. Trotzdem kommen wir mit diesem Konzept schon recht weit.

Der Vorteil von 2-Buchstabenkürzeln: Sie sind ganz einfach neu zu bilden. Wir brauchen keine Kreativität für neue Zeichen und keine aufwändige Prüfung, ob neue Formen mit irgendwas kollidieren. Wir brauchen lediglich zu schauen, ob dieses 2-Zeichen-Kürzel schon in Verwendung sind.

Bei halbhohen Zeichen gibt es auch wieder die Möglichkeit von Hoch- oder Tiefstellung. 2 halbhohe Buchstaben können in Kombination auch hoch- oder tiefgestellt verbunden geschrieben werden. Davon wird in Stif auch Gebrauch gemacht.

1-Buchstaben-Kürzel können auch zu 2-Buchstabenkürzeln erweitert werden, um Variationen des Wortes zu bilden. So steht ein hochgestelltes "d" für "da". Hängt man direkt ein "n" an, steht das hochgestellte "dn" für "dann".

Für eine bessere Lesbarkeit kommen in Stif mitunter auch 3-Buchstabenkürzel zur Anwendung. Grundsätzlich können es auch mehr als 3 Buchstaben sein, hier geht es um einen guten Kompromiss zwischen Lesbarkeit und Schreibschnelligkeit. 3 Buchstaben können auch interessant werden, wenn das Grundkürzel aus 2 Buchstaben besteht und man Modifikationen des Wortes durch einen dritten Buchstaben andeutet. Viele Wörter in der deutschen Sprache tauchen in zahlreichen Varianten auf. Beispiel: Würde man "achtsam" mit "as" abkürzen und bräuchte dann für "Achtsamkeit" ein weiteres Kürzel, könnte man "ask" nehmen. Vorausgesetzt, man hat nicht vorher schon für etwas anderes das Kürzel "ask" definiert, womit es dann blockiert wäre. Generell sollte man es vermeiden, ein 3-Buchstabenkürzel zu definieren, wo für die ersten 2 Buchstaben bereits ein Kürzel existiert. Hier zeigt sich auch, dass man bei der Kürzeldefinition sehr vorausschauend sein sollte, um sich nichts zu verbauen oder zu Inkonsistenzen zu kommen.

Es gibt noch eine ganz gravierende konzeptionelle Einschränkung bei Kürzeln aus 2-3 Buchstaben. Es geht um eine problematische Bedeutungs-Überlagerung, die wir vermeiden müssen. Hierfür ein Beispiel. Nehmen wir das Wort "absehbar". Für "ab" und "bar" gibt es bereits Kürzel. Wir können es also getrennt so schreiben: "ab se bar", wobei wir für "ab" und "bar" Kürzel verwenden, also in etwa so: "\ se b_". Wir wissen beim Lesen, dass die Bedeutung von "se" wirklich die Buchstaben gemeint sind. Nur so können wir es korrekt erkennen und lesen. Soweit, so gut. Jetzt nehmen wir an, wir haben für das Wort "Sehnsucht" das Kürzel "se" definiert. Damit haben wir nur ein Problem, nämlich eine Doppelbedeutung. Denn wenn wir jetzt das wort "\ se b_" lesen, wissen wir nicht, ob die Buchstaben "se" gemeint sind oder das Kürzel für Sehnsucht. Demgemäß käme in einem Fall "absehbar" heraus, im anderen Fall "abSehnsuchtbar".

Ok, in diesem Fall wäre klar, dass die zweite Variante nicht sein kann. Aber generell sind solche Doppelbedeutungen unschön.

Problematisch daran ist auch, dass wir nicht wirklich voraussehen können, welche Buchstabenkombinationen alle auftauchen können, die wir vermeiden müssen. Es gibt aber einen recht treffsicheren Weg aus dem Dilemma: Wenn wir Teile eines Wortes ersetzen, dann sind es immer Silben. Im obigen Beispiel war es eine Vor- und eine Nachsilbe. Also bleiben auch immer Silben übrig. Silben enthalten in aller Regel einen Vokal. Damit haben wir ein zentrales Kriterium, womit wir dem Problem aus dem Weg gehen können: Alle unsere Kürzel dürfen keine Silbe sein und das erreichen wir am einfachsten, in dem Kürzel nur aus Konsonanten bestehen.

Mitunter kann man sich auch weiter hervorwagen. Beispiel: Das Kürzel kka wäre denkbar, weil es so eine Silbe nicht gibt. Silben erkennt man daran, dass sie sprechbar sind. Es gibt viele Kombinationen, wo man auf Anhieb erkennt, dass es keine Silbe sein kann, weil nicht sprechbar, z.B. mka, kti, dpo usw. Aussprechbar ist hingegen dop, kit, mak, tek.

Innerhalb dieser Silbenvermeidung ist man recht frei darin, welche Buchstaben man für Kürzel verwendet. In der Regel sind es wichtige Buchstaben des Wortes und ein Fokus auf Konsonanten. In der Langschrift verwendet man oft die ersten Buchstaben eines Wortes, in Stiefo und Stif weicht man häufig von dieser Regel ab. Dies auch deshalb, um kürzer zu werden. Beispiel: Bei "krzl" lässt sich schnell deuten, dass es "kürzel" heißt, bei "wrt" kommt man schnell auf "wort" oder auch "wert". Konsonanten sind für das Erkennen wichtiger als Vokale.

Worauf man auch noch aufpassen muss: Das Kürzel nicht zu Wörtern werden, die es schon gibt. Dies verhindert man aber eigentlich schon deshalb, dass man keine Silben verwendet.

Sollte es in seltenen und gut überlegten Fällen nötig sein, ein Kürzel zu wählen, was ein bisheriges Wort überlagert, geht auch das: Man muss dann nur für das überlagerte Wort ein eigenes Kürzel definieren und dann immer dieses verwenden.

Beispiel: Für das Wort "Thema" habe ich das Kürzel "te" definiert, also t + Aufstrich. Nun hätte das Wort "Tee" aber die gleiche Buchstabenkombination. Also habe ich das Wort "Tee" neu definiert. Weil ich es nur selten nutze, kann das Kürzel länger sein, also schreibe ich es wie in der Langschrift "tee", also mit 2 e-Punktschleifen auf der Grundlinie. Dieser Trick funktioniert aber nur, wenn man dann immer konsequent so schreibt, "Tee" also nie als "te" schreibt. In aller Regel vermeiden wir solche Konstrukte.

Was auch Sinn macht, sich bei Kürzeln am Wortstamm zu orientieren. Dieser ist oft der konstante Teil eines Wortes, auch bei Variationen. Wenn auch der Wortstamm sich ändert, nimmt man am besten Buchstaben, die sich nicht ändern. Beispiel: bei "sprechen" und "sprach" ändert sich der Wortstamm, aber "spr" bleibt gleich. Bei Wörtern die in der Flexion gänzlich andere Wortstämme haben, wie z.B. bin, sind, war, nimmt man besser getrennte Kürzel.

Kürzt man spontan im Text Wörter ab, sollte auch der Kürzungspunkt am Ende verwendet werden, wie in der Langschrift. Er sollte zur besseren Unterscheidung gegenüber dem Satzzeichen enger ans Wort geschrieben werden.

Eine weitere Form von Kürzeln sind Kürzel in Form eines neuen Zeichens: Wir führen ein neues unverwechselbares Zeichen ein, also eine neue Form. Etwas, was sich vom Rest der Schrift unterscheidet und damit klar identifiziert werden kann. Man kann hier auch von Ideogrammen sprechen.

Beispiele für solche neuen Zeichen haben wir bereits kennengelernt. Bei den Endungen sorgt ein waagerechter Strich am Ende für eine neue Form. Hier kombiniert mit dem Buchstaben davor. Bei dem Wort "ich" nutzen wir einen Punktschweif als neu eingeführtes Zeichen. Das Wort "er" nutzt einen halbhohen Schrägstrich, was ein sehr einfaches neues Zeichen darstellt. Das Wort "ein" nutzt ebenso einen Strich, welcher in dieser Höhe einmalig und damit unterscheidbar vom "b" ist. Hier ist es sogar so, dass dieses Zeichen vorn und hinten koppelbar ist.

Die Koppelbarkeit neuer Zeichen ist zu bedenken. Bei der Silbe "ein" sieht man, dass wir ein voll koppelbares Zeichen brauchen, weil man es nur so direkt in Wörter einbauen kann, will man verbunden schreiben. Bei einem Wort wie "Ziel" ist es hingegen nicht so bedeutsam, ob man es koppeln kann. Selbst wenn man "zielorientiert" schreiben will, kann man genauso "ziel orientiert" getrennt schreiben. Wird das Wort Ziel hingegen nur leicht modifziert, wie z.B. "zielt", wird es schon schwieriger, wenn es keine Koppelmöglichkeit gibt. Ein "t" alleine lässt sich nicht dahinter hängen, weil sehr wahrscheinlich jeder Buchstabe einzelstehend schon seine Sonderbedeutung als Kürzel hat. Oft können wir solche Modifikationen aber auch unter den Tisch fallen lassen, weil es sich aus dem Satzzusammenhang ergibt. Auch kann man sich kleine Modifikationen einfallen lassen, die z.B. aus dem Substantiv "Ziel" das Verb "zielen" machen. Bei der Definition von Kürzeln müssen solche Aspekte durchdacht werden.

Umfangreiche Wortlisten der deutschen Sprache können helfen, Varianten von Wörtern schnell zu finden (z.B. DeReWo Grundformliste).

Zahlreiche Silbenkürzel in Stif sind nicht koppelbar gestaltet. Das betrifft vor allem Vorsilben. Dadurch wird es möglich, einfache Buchstaben zu verwenden, die in der Getrenntschreibung eine neue Bedeutung bekommen. Als einfaches Beispiel die Vorsilbe "ge-". Hierfür wird der Buchstabe "g" verwendet. Man schreibt also "g fühl" für "Gefühl". Interessant ist hier, dass das "g" gleich 3 Bedeutungen hat: Es ist im Wort verbunden geschrieben der Buchstabe "g". Getrennt geschrieben als eigenständiges Wort steht es für "gerade". Getrennt geschrieben mit kurzem Abstand zu dem, was folgt, steht es für die Vorsilbe "ge-".

Es gibt auch Vorsilben, die deshalb nicht koppelbar sind, weil das Zeichen keine Koppelung zulässt. Entweder weil das Zeichen nicht dafür gemacht ist oder weil ein durchaus koppelbares Zeichen z.B. hochgestellt ist. Beispielsweise ist das Kürzel für "un-" nicht koppelbar. Das Wort "da", was auch als Vorsilbe "da-" in Wörtern damit, daran, darauf, dahinter oder davon vorkommt, ist deshalb nur schwer koppelbar, weil "da" ein hochgestelltes "d" ist. Deshalb schreibt man bei "darauf" dann getrennt "da auf", wobei beides Kürzel sind. Es ist also eine Zusammensetzung aus 2 Kürzeln, die dicht beieinander aber nicht verbunden geschrieben sind und auch nicht verbunden werden können.

Bei der Einführung neuer Zeichen ist es besonders wichtig, alles Bisherige zu checken, ob sich nichts miteinander beißt oder Mehrdeutigkeiten entstehen. Ebenso muss man aufpassen, sich keine Wege für neue Formen zu verbauen. Auch müssen neue Formen vom Schreiben her geübt werden. Es braucht Zeit, bis neue Zeichen flüssig geschrieben werden können.

Wie schwer das vielen fällt, sieht man in der Langschrift z.B. beim @-Zeichen. Man lernt es nicht in der 1. Klasse in der Schule, wo man zeilenweise immer wieder ein Zeichen wiederholt. So hat man es wenig verinnerlicht und hat jedes Mal wieder Mühe, es zu schreiben. Zumindest dann, wenn man es im Alltag nicht regelmäßig tut.

Eigene Zeichen bzw. Ideogramme eignen sich gut für Begriffe, die sich bildlich andeuten lassen. So ist in Stif das Zeichen für "auf" ein langgezogener Berg, es geht also hinauf. Solche Kürzel lassen sich oft gut einprägen, weil man sich die bildliche Assoziation dafür merkt. Man hätte "auf" auch mit "af" abkürzen können, hier sieht man aber, dass das abstrakter und nicht so gut einprägbar ist. Generell werden Ideogramme in den meisten verbreiteten Kurzschriftsystemen sparsam eingesetzt. Es beschränkt sich oft auf einfache Zeichen, wie Striche, Wellenlinien, Kreise, Punktschlingen oder Punktschweife. In Stif tendiere ich dazu, sie etwas häufiger einzusetzen. Auch wenn nicht jedes Ideogramm sehr schreibschnell ist, finde ich die Ästhetik und den Wiedererkennungswert gut. Auch lassen sich solche Ideogramme oft in der Langschrift verwenden, was zusätzlich nützlich sein kann. Wenn eine Schrift nicht extrem auf Geschwindigkeit optimiert werden muss, kann man sich das leisten.

Man stelle sich z.B. einen Text vor, in dem bestimmte Warnungen vorkommen. In der Aufbauschrift gibt es hierfür ein sehr auffälliges Ideogramm. Man erkennt es sofort, wenn man auf den Text schaut und findet damit sofort die Aussagen im Text, die eine Warnung aussprechen. Das ist sehr hilfreich. So könnte man auch sagen: Alle Marker, die man in einem Text braucht, um bestimmte Passagen schnell zu finden, sollten irgendwie auffällig und damit andersartig, als der normale Text sein, so dass man sie schnell erfassen kann.

Neue Zeichen können oft variiert werden. So lässt sich ein ganze Set an neuen Kürzeln aus einem Zeichen entwickeln. Hier kann man darauf achten, dass sie einen intuitiven Zusammenhang haben, dass also ein neues Zeichen mit seinen Variationen für etwas Ähnliches steht. Damit prägt es sich besser ein.

Theoretisch könnte man auch Buchstaben der Langschrift als neue Zeichen für Kürzel in Stif einführen. Grundsätzlich eine interessante Idee, weil es gewohnte Zeichen sind, von der ich auch sparsam Gebrauch mache. Man muss hierbei beachten, dass wir in Kurzschrift auch immer mal wieder einzelne Wörter in Langschrift schreiben werden. Das wäre nicht mehr gut möglich, wenn Buchstaben oder Buchstabenkombinationen der Langschrift in Stif genutzt würden. Da könnte es zu Verwechselungen kommen.

Mitunter lassen sich mehrere Wörter zu einem Kürzel zusammenfassen. In Stif wird das dann gemacht, wenn eine Verwechselung recht sicher ausgeschlossen werden kann bzw. keine Sinnveränderung ergibt. So wird z.B. "an/am" zu einem Kürzel zusammengefasst oder auch "mich/mir" oder "dich/dir". Ein Satz wie: "Ich habe mir geärgert." ist zwar grammatikalisch falsch, aber trotzdem verständlich. Mitunter macht es hier auch Sinn, sich ein universelles Kunstwort einzuprägen. Im Falle von "mir/mich", merkt man sich "mi". Das passt immer: "Ich habe mi geärgert." oder "Ich habe mi ein Auto gekauft."

Weil neue Kürzel auch aus bisherigen Kürzeln kombiniert werden können, ist in dieser Hinsicht vieles denkbar. Beispiel: Man kann den Buchstaben "b" mit der Endung "ung" (=Kürzel) zusammenführen und erhält ein neues Kürzel. Oder man hängt an ein neues Zeichen Buchstaben, Endungen oder Vorsilben an und kommt so zu neuen Wörtern oder Bedeutungen. Ein Kürzel kann also aus mehreren Kürzeln oder Kürzeln + Buchstaben zusammengebaut werden.

Aufgrund universeller Konzepte für die Flexion von Wörtern, müssen wir uns bei der Definition von Kürzeln darüber keine Gedanken machen. Wie können z.B. jedes neue Substantiv-Kürzel auch in die Mehrzahl bringen. Auch diverse Standard-Endungen können für die Flexion von Wörtern genutzt werden. Weil wir die getrennt überall anhängen können, sind wir hier sehr flexibel.

Neben der Kürzung von Wörtern können auch Kürzel für Phrasen genutzt werden, also eine Aneinanderreihung von Wörtern, die man häufig nutzt. So kennen wir das ja auch aus der Langschrift, z.B. mit "MfG" oder "i.e.S" für "im engeren Sinne".

Ein interessantes Konzept, um Kollisionen mit bisherigen Kürzeln zu vermeiden, ist die Definition eines eigenen Kürzelraumes für eine bestimmte Schreibdomäne. Hierfür denkt man sich ein neues Zeichen aus, was am Ende koppelbar ist. Alle Kürzel aus dieser Schreibdomäne beginnen dann mit diesem neuen Zeichen. So können sie alle nicht mit den globalen Kürzeln kollidieren, es müssen lediglich alle Kürzel dieses Kürzelraums eindeutig sein.

Auf diese Weise kann man für sich zahlreiche Schreibdomänen definieren. Auch eine temporärer Schreibraum kann so definiert werden, wo man adhoc Kürzel definiert, wenn man einen Text schreibt. Die Definition kann man hier z.B. in Klammern schreiben, wenn man ein Wort das erste Mal geschrieben hat.

Zusammenfassung Kürzelbildung:

- Kürzel sind ein zentrales Mittel, um seine Schreibgeschwindigkeit weiter zu erhöhen.

- Jeder hat in seiner Schreibdomäne häufig vorkommende Worte, für die man dann eigene Kürzel entwickeln kann.

- 1-Buchstabenkürzel sind am Schreibschnellsten, man sollte sie nur für allgemeine Wörter nutzen, die sehr häufig in jedem Texte auftauchen. Viele sind auch bereits schon durch die Kürzelliste der Aufbauschrift belegt.

- 1-Buchstabenkürzel können noch erweitert werden durch Hoch- oder Tiefstellung.

- Im Bereich 2-3 Buchstaben gibt es viel Freiraum für eigene Kürzel. Wichtig ist hier, keine Kombinationen zu wählen, die Silben ergeben. Dies erreicht man am einfachsten durch reine Konsonantenkürzel. Diese kollidieren auch nicht mit bereits vorhandenen Wörtern. Mehr als 3 Buchstaben ist in der Regel unnötig und wäre auch nicht mehr schreibschnell genug. In Ausnahmen aber durchaus sinnvoll, um z.B. längere Phrasen zu kürzen.

- Kürzel aus 2 Buchstaben, wo ein dritter Buchstabe dann Variationen beschreibt, können Sinn machen, um mehr Systematik zu haben.

- Kürzel dürfen logischerweise kein schon vorhandenes Wort darstellen. Wenn wir Buchstabenkürzel nur aus Konsonanten bilden, sollte diese Gefahr ausgeschlossen sein.

- Für spontane Kürzungen eines Wortes im Text wird wie in der Langschrift ein Kürzungspunkt gesetzt, der möglichst nah am letzten Buchstaben steht. Der Punkt als Satzzeichen wird hingegen etwas weiter vom letzten Buchstaben eines Wortes gesetzt, um eine klare Unterscheidung zu haben.

- Kürzel können auch aus neuen Zeichen bestehen. Es gibt viele geometrische Formen, die sich finden lassen und die einzigartig sind, also nicht verwechselbar mit Formen der Buchstaben oder von Buchstabenkombinationen. In der Regel müssen solche neuen Zeichen nicht koppelbar sein, es sei denn es bietet irgendwelche Vorteile, wenn sie koppelbar sind. Hier muss auch unterschieden werden, ob sie vorn, hinten oder beidseitig koppelbar sind. Beispiel: Die Vorsilbe "ver-" ist ein neues Zeichen und hinten koppelbar, was für eine Vorsilbe Sinn macht.

- Bei der Definition neuer Kürzel kann man Wortlisten nutzen, um ähnliche Wörter zu finden und eine gute Systematik zu entwickeln (z.B. DeReWo Grundformliste).

- Neue Zeichen können auch bildliche Assoziationen zum Begriff darstellen (Ideogramme).

- Mitunter kann ein Kürzel für mehrere Wörter gleichzeitig gelten, weil es im Kontext dann eindeutig wird. Beispiele sind die Kürzel der Aufbauschrift für mich/mir oder in/im oder an/am. Wichtig ist, dass die Mehrdeutigkeit im Kontext wirklich eindeutig aufgelöst werden kann.

- Für die Flexion von Wörtern werden später noch universelle Konzepte vorgestellt.

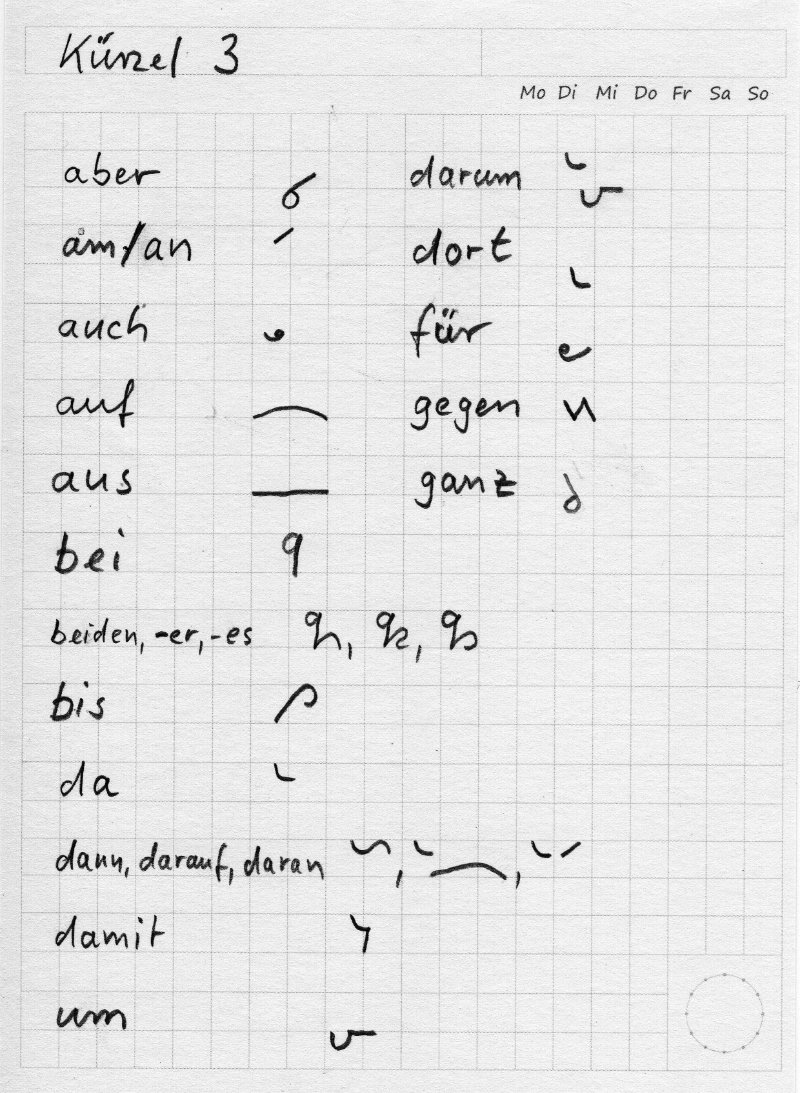

6. Kürzelsatz 3

Kürzel: aber, am/an, auch, auf, aus, bei, beiden, beider, beides, bis, da, dann, darauf, daran, damit, um, darum, dort, für, gegen, ganz

Erklärungen:

- aber - Kann man sich aus a + er (Schrägstrich = Kürzel er) vorstellen. Fehlt nur noch das b dazwischen und man hat ein aber.

- am/an - ein Kürzel für beide Wörter. Wie auch in Stiefo. Wird ungekoppelt geschrieben. Bei Buchstaben die ganz oben beginnen, kann man es auch koppeln (z.B. f, w).

- auch - wie "ich", nur über der Grundlinie.

- auf - langer Bogen, wie ein Berg = Assoziation zu auf

- aus - langer Strich, keine Assoziation verfügbar.

- bei - wie eine "9", aber ohne Bogen unten. Daraus lassen sich dann auch diverse Formen wie beiden, beider, beides oder beidem bilden.

- bis - neues Zeichen. Gegenüber dem "b" etwas mehr geneigter Strich mit einem angeschmolzenen s. Kann man als "bs" lesen. Solche Stengelzeichen wird es noch zahlreiche weitere geben.

- da - ein "d" hochgstellt. Damit lassen sich dann auch Variationen erzeugen, wie dann, darauf, daran, damit. Bei damit bot sich an, ein da und "t" zu verschmelzen.

- um - ist die Endung "ung" allein geschrieben. Daraus lässt sich auch ein "darum" aus 2 Zeichen machen. Weitere werden folgen.

- dort - ein "d" tiefgestellt. Grundsätzlich gilt die Vereinbarung, a nach oben zustellen und o/i nach unten zu stellen.

- für - Punktschweif unter der Grundlinie und anders herum, als bei "ich"

- gegen - eine enge Verbindung von "gg"

- ganz - Erste beiden Buchstaben "ga"

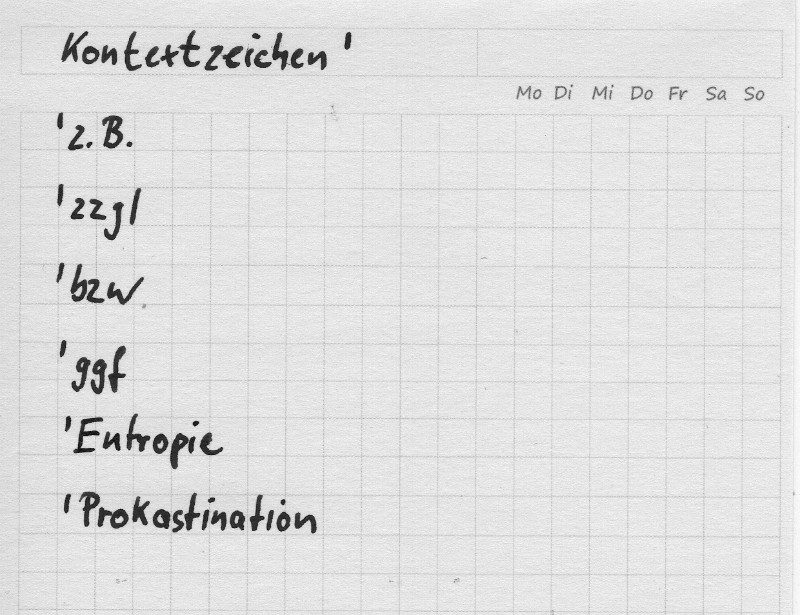

7. Kontextzeichen

Es kann Sinn machen, in Kurzschrift auf Langschrift zu wechseln. Fremdwörter wären so eine Situation, die man vielleicht besser exakt in Langschrift schreiben möchte. Oder Mailadressen, Straßennamen, Eigennamen.

Ein weiterer Bereich wären zahlreichen Abkürzungen, die wir in Langschrift gewohnt sind. Es kann sein, dass wir die aus Vereinfachungsgründen weiter verwenden. So müssen wir nichts neues lernen und diese Abkürzungen kann man oft schon sehr schnell schreiben.

Man könnte natürlich einfach Kurzschrift mit Langschrift mischen und darauf vertrauen, dass man es schon erkennen wird, dass es sich um Langschrift handelt. Mitunter kann es aber Sinn machen, explizit im Text darauf hinzuweisen, dass es sich um Langschrift handelt.

Hierfür gibt es das Kontextzeichen. Es ist ein kurzer hochgestellter senkrechter Strich. Immer dann, wenn dieser Strich auftaucht, weiß man, dass sich dahinter der Kontext ändert. In diesem Fall bedeutet es, dass das nachfolgende Wort in Langschrift ist. Es ist auch möglich, mehrere Wörter in Langschrift hintereinander zu schreiben. Die Sache ist hier dann relativ eindeutig.

Das Kontextzeichen wird später noch für weitere Zwecke verwendet, deshalb heißt es recht abstrakt Kontextzeichen und nicht Langschriftmarker.

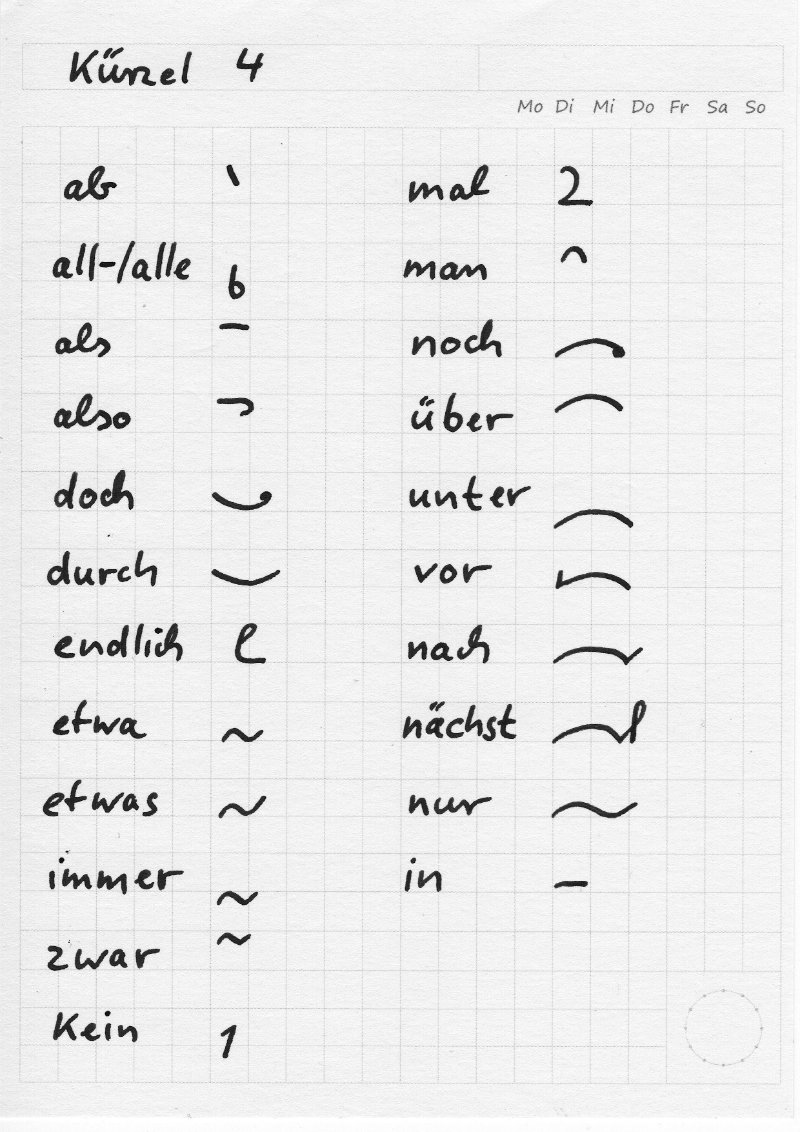

8. Kürzelsatz 4

Kürzel: ab, all-/alle, als, also, doch, durch, endlich, etwa, etwas, immer, zwar, kein, mal, man, noch, über, unter, vor, nach, nächst, nur, in/im

Erklärungen:

- ab - an und ab sind gewisse Gegensätze, wie bein An-fahrt und Ab-fahrt. An wurde schon definitiert mit einen Schrägstrich von unten nach oben. Hier geht es ab von oben nach unten. Insofern gut zu merken, weil an und ab beides Striche sind und die Richtung zeigt stimmig abwärts.

- all-/alle - der Kreisbogen unter der Grundlinie kann als "a" aufgefasst werden. Der Stengel nach oben kann als Verschmelzung mit einem "l" verstanden werden. Wird es einzeln verwendet, steht es für "alle". Es kann aber auch als Vorsilbe verwendet werden, wird dann aber auch getrennt geschrieben, also nicht gekoppelt.

- als - kurzer Strich oben.

- also - als mit ein Bogen, der für ein "o" stehen könnte. als+o

- doch - ein langgezogenes "d" auf der Grundlinie mit einem Punktschweif am Ende.

- durch - ein langgezogenes "d" auf der Grundlinie.

- endlich - das ist identisch mit der Endung "-lich/-entlich", die getrennt geschrieben dann sinnigerweise für endlich steht.

- etwa - Tilde auf der Grundlinie (kennt man auch von "ungefähr", was mit Doppeltilde in Langschrift geschrieben wird.)

- etwas - Wie etwa, aber am Ende deutlich mehr hochgezogen

- immer - Tilde unterhalb der Grundlinie

- zwar - Tilde hochgestellt.

- kein - dem Zeichen für "ein" wird ein kleiner Strich vorangestellt.

- mal - wie die Endung "-mal", die dann getrennt geschrieben sinnigerweise für mal steht.

- man - Kurzer Bogen hochgestellt. Wie in Stiefo.

- noch - langer Bogen auf der Grundlinie mit Punktschweif am Ende.

- über - langer Bogen oben (Eselsbrücke: über steht oben)

- unter - langer Bogen unter Grundlinie (Eselsbrücke: unter steht unten)

- vor - langer Bogen mit einem Strich vorne (Eselsbrücke: Strich vorne = vor)

- nach - langer Bogen mit einem Strich hinten (Eselsbrücke: Strich nach Bogen = nach)

- nächst... - langer Bogen mit "st" am Ende. Steht für nächste, nächster, nächsten, nächstesm nächstens oder in Zusammensetzung in dem-nächst, nächst-möglich, zu-nächst, über-nächst.

- nur - langgezogene Tilde auf der Grundlinie. (u immer auf Grundlinie)

- in/im - versehentlich doppelt, hatten wir schon bei Kürzel 1

9. Vorsilben

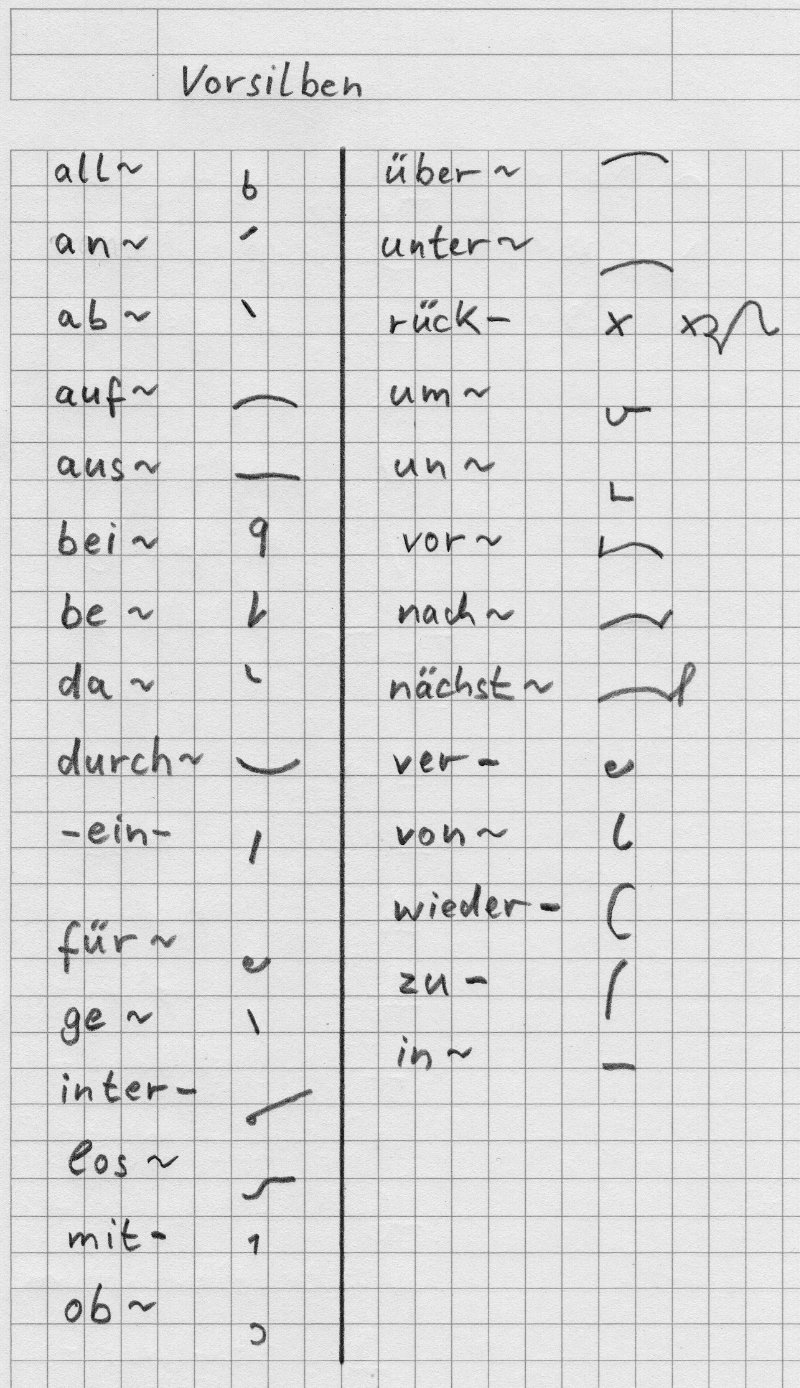

Kürzel: all~, ~an~, ab~, auf~, aus~, bei-, be~, da~, durch~, -ein-, für~, ge~, inter-, los~, mit-, ob~, über~, unter~, rück-, um~, un~, vor~, nach~, nächst~, ver-, von~, wieder-, zu-, in/im~

Bei den Vorsilben kann man keine so klare Trennlinie ziehen, wie bei den Nachsilben. Denn vieles, was wir als Vorsilbe nutzen können, sind auch alleinstehende Wörter. Mitunter können sie auch in Wörtern auftauchen oder auch als Nachsilbe.

Beispiel: Das Wort "los" kann alleine stehen. Es kann also Vorsilbe in "loslassen" stehen. Und es kann als Nachsilbe in "arbeitslos" stehen. Es kann sogar im Wort stehen, wie bei "Arbeitslosigkeit".

Es gibt Vorsilben, die man direkt koppeln kann, die man also verbunden schreiben kann (nicht muss). Diese sind mit "-" am Ende gekennzeichnet. Muss man sie hingegen getrennt schreiben, sind sie mit "~" am Ende gekennzeichnet. Können sie verbunden im Wort stehen, steht ein "-" vor dem Wort. Der Einfachheit halber hab ich die Tilde vor der Vorsilbe weggelassen, aber natürlich lässt sich vor jede Vorsilbe auch noch etwas davor schreiben, z.B. "nach - zu - lesen". Kurzum: Alle hier vorgestellten Silben lassen sich getrennt geschrieben überall in einem Wort verwenden. Einige auch in verbundener Schrift.

Einige Vorsilben bestehen aus einem Buchstaben. Nur wenn dieser Buchstabe getrennt steht, hat er die Bedeutung dieser Silbe. Dies wäre hier der Grund, warum man so einen Buchstaben nicht koppeln darf. Kopplung würde die Bedeutung zu einem normalen Buchstaben hin verändern. Beispiel dafür wäre das "ge~".

Zahlreiche Vorsilben, die hier aufgeführt sind, wurden bereits als einzelnes Wort oder als Nachsilbe eingeführt. Ich wollte sie trotzdem hier nochmal in Summe darstellen.

Mitunter hab ich nur die typische Benutzung gekennzeichnet. Beispiel "zu-" ist eine typische Vorsilbe. Kann aber auch im Wort stehen, vor allem, wenn weitere Vorsilben benutzt werden, z.B. "an-zu-ver-vertrauen", "mit-zu-nehmen". Hier muss man schauen, ob das Kürzel von beiden Seiten koppelbar ist. Neu eingeführte Zeichen wie "wieder", "zu", "ein" sind beidseitig koppelbar, kann man also verbunden schreiben. Einige sind einseitig rechts koppelbar, wie z.B. "inter-", "ver-", "mit-" oder "rück-".

Einige Zeichen wären theoretisch koppelbar, ich empfehle aber, sie nicht zu koppeln, weil zukünftige Entwicklungen damit dann im Konflikt stehen könnten.

Erklärungen:

- all~ - bereits als Wort all* eingeführt. Beispiel: all-ein, all-macht, all-wissend

- an~ - bereits als Wort an eingeführt. Beispiel: an-fahrt, an-kunft, an-stalt, mit-ein-an-der

- ab~ - bereits als Wort ab eingeführt.

- auf~ - bereits also Wort auf eingeführt.

- aus~ - bereits als Wort aus eingeführt. Gerader langer Strich auf Grundlinie.

- bei- - bereits als Wort bei eingeführt. Neues Zeichen, was rechts koppelbar ist.

- be~ - wird vor allem in Situationen benötigt, wo man einem Kürzel ein be- voranstellen will, wenn z.B. ein Kürzel für "kennen" existiert, ergibt "be + kennen" = bekannt. Normal wird man "be" verbunden ausschreiben, weil kaum komplizierter.

- da~ - bereits eingeführt inkl. diverser Wortkombinationen.

- durch~ - auch als Einzelwort nutzbar. Merker: Langgezogenes "d".

- -ein- - bereits eingeführt. Eigenständiger neuer Buchstabe, der beidseitig koppelbar ist.

- für~ - auch als Einzhelwort nutzbar. Theoretisch ist es auch rechts koppelbar, ich empfehle aber getrennt.

- ge~ - bereits eingeführt, muss getrennt, weil im verbundenen Kontext es zu einem "g" wird.

- inter- rechtsläufige Punktschlinge und langer Strich. Rechtsseitig koppelbar. Beispiele: Internet, intern, Interesse, interessant.

- los~ - bereits als Endsilbe eingeführt.

- mit- - bereits als Einzelwort eingeführt. Durchaus rechts koppelbar, ich nutze es aber nur getrennt.

- ob~ - Buchstabe "o" getrennt geschrieben wird zu "ob"

- über~ - neues Zeichen. Merker: auf, über, unter sind die gleichen Zeichen. Über steht aber oben.

- unter~ - neues Zeichen. Merker: Unter steht unten.

- rück- - Bei der Vorsilbe "rück-" wird zuerst der "\" geschrieben und dann ein Aufstrich zum ersten Buchstaben. Als Beispiel sieht man "rücksicht". Man kann "rück" aber auch getrennt schreiben, dann ist es wie ein "x" aus der Langschrift. Von rechts ist es nicht koppelbar.

- um~ - schon bekannt als Wort "um" oder Endung -ung

- un~ - neues Zeichen, was nicht koppelbar ist. Dreht oft die Bedeutung eines Wortes um.

- vor~ - neues Zeichen. Merker: Strich vorne bedeutet "vor".

- nach~ - neues Zeichen. Merker: Strich am Ende bedeutet "nach"

- nächst~ - neues Zeichen. Merker: Langes n + st, also erster und letzte 2 Buchstaben.

- ver- - linksläufige Punktschleife auf der Grundlinie. Rechts koppelbar.

- von~ - Buchstabe "f", der getrennt geschrieben zu "von" wird.

- wieder- - Neuer Buchstabe, 1,5 hohes "w". Rechts und links koppelbar.

- zu- - Neuer Buchstabe, 1,5 hohes "z". Rechts und links koppelbar.

- in~ - neues Zeichen, kurzer gerader Strich auf Grundlinie. Merker: Liegendes i und flachgeklopftes n. Kann auch für "im-" stehen, wie bei "im-plizit". Genauso ist es ja auch als Wort mit doppelter Bedeutung definiert.

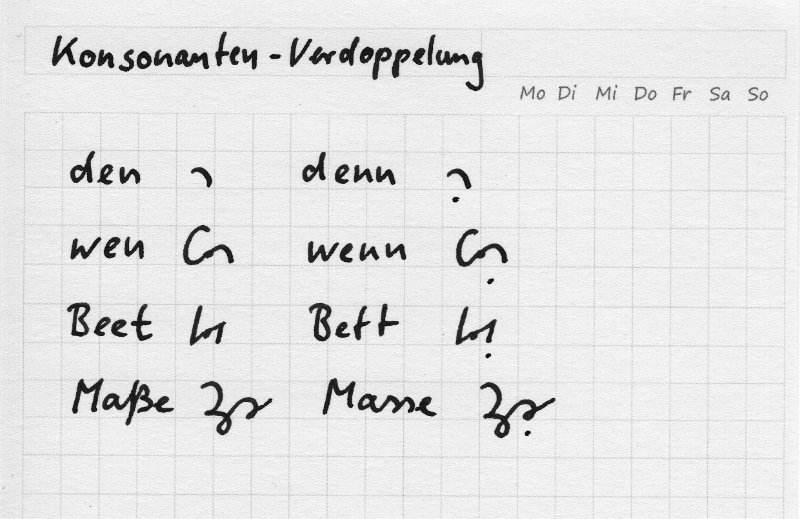

10. Konsonantenverdoppelung

Die Grundregel lautet ja, dass Doppelkonsonanten nicht geschrieben werden. Doppelkonsonanten geben Auskunft, ob der vorherige Vokal lang oder kurz gesprochen wird. Bei den meisten Wörtern ist dieser Informationsverlust unproblematisch. Beispiel: "doppelt" vs "dopelt" Hier weiß man, was gemeint ist, kann es sofort erfassen.

Es gibt aber auch einige Wörter, wo wir diese Information brauchen, weil davon die Bedeutung abhängt. Oder anders ausgedrückt, es gibt gleichlautende Worte, die mit langem und kurzem Vokal andere Bedeutung haben. Beispiel: "Beet" vs "Bett".

In so einem Fall können wir einen Punkt unter den Konsonant setzen. Dieser Punkt steht für "Konsonantenverdoppelung" oder genaugenommen für "kurzer Vokal davor".

Der Punkt ist grundsätzlich eine Hilfestellung, um Texte später zügiger lesen und erfassen zu können. Er kostet aber Zeit beim Schreiben. Welchen Kompromiss man hier wählt, kann man selber entscheiden. Je mehr Übung man beim Lesen hat, um so unwichtiger wird diese Zusatzinformation in den meisten Fällen.

Nebenher: Es gibt zahlreiche Wörter, wo man den Vokal kurz spricht, es aber in der Langschrift nicht durch Konsonantenverdopplung angekündigt wird. Wir sind also eh gewöhnt, die Aussprache auch anderweitig zu erkennen. Beispiel: In "fest" wird das e kurz gesprochen, also ähnlich wie in "Bett" und nicht wie in "Beet". Das ist bei fast allen Worten der Fall, wo auf ein e ein st folgt.

11. Kürzelsatz 5

Kürzel: von, davon, vor, wieder, wir, zu, zwischen, ob, seit, sehr, solch, sich, hier, jetzt, ja, nein

Erklärungen:

- von - Buchstabe f

- davon - Kombination von da + von. Wir hatten schon zahlreiche Kombinationen mit da weiter oben.

- vor - Strich wie "t" + langer Bogen. Eselsbrücke: vor=Strich vorn.

- wieder - neuer Buchstabe, 1,5 hohes w. Beidseitig koppelbar. Haben wir bereits bei Vorsilben behandelt.

- wir - ein W mit einer Punktschleife am Ende. Eselsbrücke: Wie beim "ich", was ja auch mit Punktschleife endet.

- zu - neuer Buchstabe, 1,5 hohes z. Beidseitig koppelbar. Haben wir bereits bei Vorsilben behandelt.

- zwischen - neues Zeichen, wie ein Vogel. Eselsbrücke: symbolisiert ein "dazwischen" mit einer Art Pfeil nach unten.

- etwas - ganz ähnlich, wie etwa, nur am Ende deutlich weiter nach oben gezogen.

- ob - Buchstabe o. Hatten wir bereits bei Vorsilben.

- seit - neuer Buchstabe hochgestelltes kleines "s" der Langschrift.

- sehr - "s" auf Grundlinie

- solch - "s" unter Grundlinie

- sich - ein s + ich gekoppelt

- hier - ein h mit einem gefolgten Abstrich. Kann man auch als ein neues Symbol verstehen.

- jetzt - Buchstabe j

- ja - ähnelt pf, was am Ende hochgezogen ist. Eigentlich gehts um die Form eines Hakens wie abhaken oder ok.

- nein - umgedrehter Haken, damit man möglichst viel Unterschied zum "ja" hat. Gleichzeitig eine Kombination aus n+i, die ja Teil vom Wort nein sind.

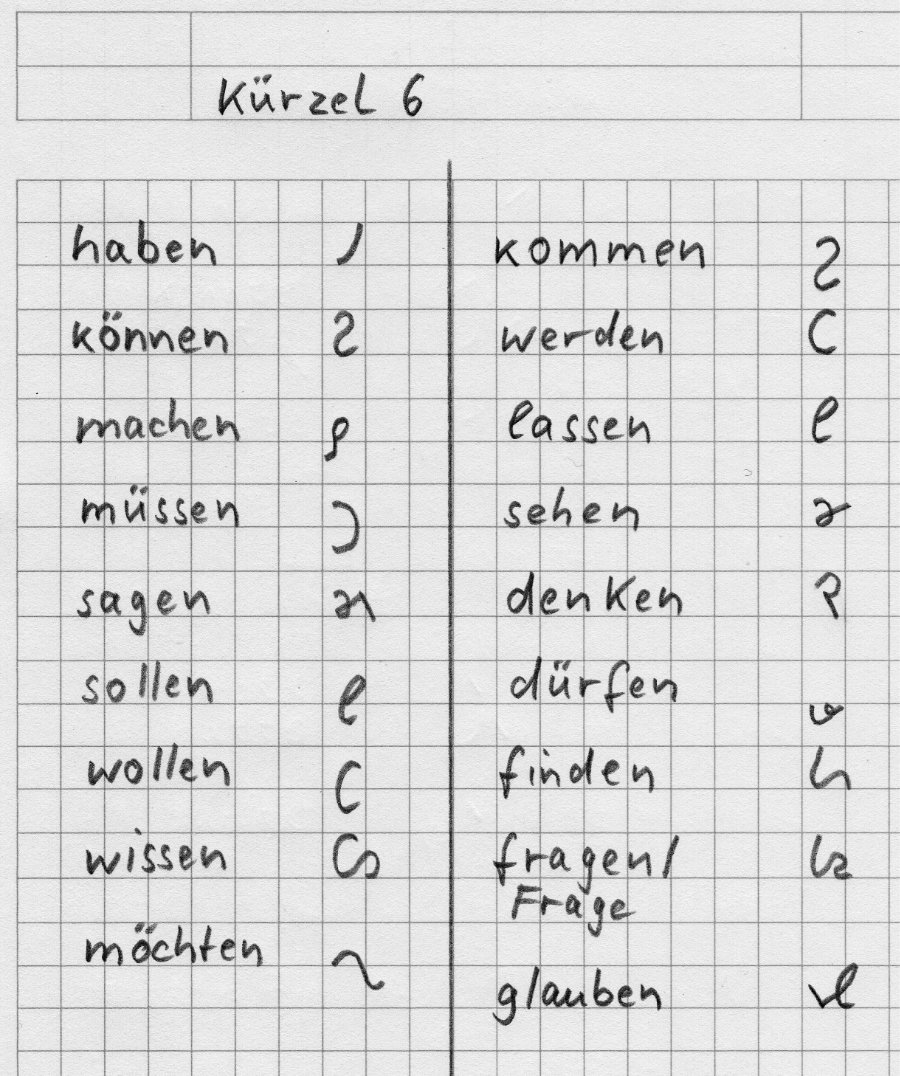

12. Kürzelsatz 6 - Verben

Bisher waren die meisten Kürzel unveränderliche Wörter. Es gibt sie also nur in einer Form. Bei Verben ist dies anders, sie verändern sich durch Konjugation auf vielfältige Weise. Teilweise ändert sich selbst der Wortstamm, z.B. "er ist", "ich bin", "wir sind", "ich war". Wir müssen uns also auch Gedanken darüber machen, wie man die Kürzel variieren kann. Dazu aber später, hier geht es erstmal um die Grundform der Verben. Es sind die 12 Verben, die am häufigsten ind er deutschen Sprache auftauchen.

Kürzel: haben, können, machen, müssen, sagen, sollen, wollen, wissen, möchten, kommen, werden, lassen, sehen, denken, dürfen, finden, fragen/Frage, glauben

Erklärungen:

- haben - Buchstabe h

- können - Buchstabe k

- machen - Buchstabe ch tiefgestellt

- müssen - Buchstabe m tiefgestellt

- sagen - sg

- sollen - l tiefgestellt

- wollen - w tiefgestellt

- wissen - ws

- möchten - cht tiefgestellt

- kommen - k tiefgestellt

- werden - w

- lassen - l

- sehen - se

- denken - nk

- dürfen - ü

- finden - fn

- fragen/Frage - fr

- glauben - gl

13. Plural-sie und Plural-die

Das Personalpronomen "sie" hat eine Doppelbedeutung, die andere Personalpronomen nicht haben. Es gibt ein "sie", was weibliche Substantive meint. Beispiel: "Die Uhr tickt, sie funktioniert." Das "sie" bezieht auf den weiblichen Gegenstand "Uhr". Genauso ist es hier: "Susanne fährt gerne Fahrrad, sie macht oft Ausflüge." Hier bezieht es sich auf eine weibliche Person.

Dann gibt es das Plural-sie. Was weiblich, männlich, sächlich im Singular sie, er, es heißt, heißt im Plural auf einmal alles "sie". Beispiel: "Die Autos, sie fahren." oder "Roller breiten sich aus, sie stehen überall in der Stadt." Obwohl es "der Roller" heißt, ist es er im Plural ein "sie".

Personalpronomen sind wichtig, um den Satz richtig zu erkennen, besonders dann, wenn wir bei flektierbaren Wörtern die Flexion weglassen. Und das tun wir in Stif recht häufig, sonst bräuchte man für jedes Kürzel zahlreiche weitere Kürzel für jede flektierte Form. Stattdessen schreiben wir oft die Ausgangsform und der Rest ergibt sich z.B. über das Personalpronomen oder einen Artikel.

Beispiel: "Sie fährt Auto." Durch die Flexion des Wortes fahren weiß man, dass Sie für Singular steht. Und aus dem Kontext weiß man, dass hier eine Frau ein Auto fährt. Hat man hingegen keine flektierten Formen für "fahren", sähe der Satz so aus: "Sie fahren Auto." Das ist uneindeutig. Meinten wir den Singular, wäre es eine Frau. Meinten wir den Plural, wäre es eine Gruppe von Personen.

Eine Möglichkeit aus diesem Dilemma ist, dass wir das Wort "sie" wieder in die 2 Bedeutungen auftrennen. Das geschieht durch Einführung des Plural-sie. Und das sieht so aus:

Es ist also wie das normale "sie", was wir für den Singular verwenden. Lediglich am Ende gibt es eine rechtsläufige Punktschlinge.

Wir müssen jetzt nicht bei jedem "sie" überlegen, ob Singular oder Plural. Gewöhnlich kann man immer das normale "sie" verwenden. Lediglich in mehrdeutigen Situationen nutzen wir dann das Plural-sie.

Genauso wie das Plural-sie verhält sich das Plural-die. Dafür gibt es nach gleichem Schema dieses Kürzel:

Eine andere Möglichkeit ist die Plural-Kennzeichnung des Verbes. Auch dies kann mehrdeutige Sätze eindeutig machen.

14. Plural Endung

Für viele Verben und Substantive werden wir über die Zeit Kürzel entwickeln. In der Regel wird es nur ein Kürzel für ein Wort geben. Bei unflektierbaren Wörtern sind wir eindeutig, es gibt nur eine Form, z.B. beim Wort "zwar".

Flektierbare Wortarten sind vor allem Substantive, Verben und Adjektive.

Eine wesentliche Flexion ist der Plural. Oft gibt es einige Merkmale, anhand deren wir den Plural erkennen. So ist es mitunter gar nicht nötig, dass wir ein Wort flektieren, wir erkennen es auch so.

Beispiel: "Die Kühe geben Milch." Nehmen wir an, "K" wäre das Kürzel für Kuh und "g" das Kürzel für geben. Dann heißt der Satz "Die K g Milch." Jetzt haben wir durch die Doppelbedeutung des "die" ein Zweideutigkeit im Text, die wir nicht auflösen können. Er könnte heißen: "Die Kuh gibt Milch." oder auch "Die Kühe geben Milch." Das liegt daran, dass Kuh weiblich ist und so der Artikel sich nicht ändert.

Wir könnten dieses Dilemma auflösen durch das Plural-die. Eine Alternative ist die Plural-Endung. Diese neue Endung sieht so aus:

Setzen wir diese Endung hinter ein Wort, so wissen wir, dass die Mehrzahl gemeint ist. Wenn wir also schreiben: "Die K p__ g Milch.", wissen wir, dass definitiv "Kühe" gemeint ist. So stellen wir wieder Eindeutigkeit her.

Es gibt übrigens auch Sätze, da fehlt der Artikel ganz: "Kühe geben Milch." Noch interessanter sind diese beiden Sätze im Imperativ:

- "Gib mir Milch!"

- "Gebt mir Milch!"

Diese Sätze lassen sich nicht durch das Plural-sie oder Plural-die auflösen. Aber eine Plural-Endung hinter dem Kürzel für "geben" kann uns Klarheit verschaffen. Zum Glück sind solche verzwickten Sätze, wo alle Hinweise auf Plural fehlen, recht selten. Und weiterhin haben wir oft einen Kontext, aus dem sich ergibt, was gemeint ist. Beispiel: "Peter schaute die Bäuerin an und sagte: Gib mir Milch!" Schon brauchen wir keine Plural-Endung mehr, der Kontext schafft Eindeutigkeit.

Mit der Pluralendung können wir nun auch alle Endungen modifizieren, die mit einem Strich enden, also z.B. -schaft, -ismus, -ion, -keit. Wir brauchen nur am Ende des Striches die Punktschlinge setzen uns schon wird aus Mitgliedschaft, die Mitgliedschaften. Oder aus Meditation, die Meditationen.

15. Verb-Variationen (Flexion)

Um Texte auf richtige Weise verstehen zu können, sind Verb-Variationen teilweise sehr wichtig. Wenn wir Verben ausschreiben, müssen wir uns nicht um solche grammatikalischen Belange kümmern. Wir schreiben einfach, wie man spricht und alles bleibt lesbar.

Anders sieht die Situation aus, wenn wir Kürzel für Verben haben, die es nur in der Ausgangsform gibt. Hier brauchen wir einen anderen Weg, um Flexionen kenntlich zu machen, die wesentlich sind.

Beispiele für Verben, für die Kürzel hier in der Aufbauschrift definiert wurden: können, haben, dürfen, werden.

Ein Beispiel, wo eine Flexion bekannt sein muss: "Ich habe Schnupfen." ist etwas anderes, als "Ich hatte Schnupfen". Wenn ich das Kürzel "h" nutze, was für "haben" steht, hätten wir den Satz "Ich h Schnupfen." und man weiß nicht, ob ich ihn habe oder hatte. Die Zeitform ist also eine wichtige Information, die wir unbedingt irgendwie angeben müssen.

Allerdings können wir uns die Sache deutlich vereinfachen. Weil die deutsche Sprache häufig redundant ist, benötigen wir nur bestimmte Verb-Variationen unbedingt. Beispiel: "Wir geh einkauf." Das Wort "wir" reicht, um intuitiv zu wissen, dass es "gehen" und "einkaufen" heißt. Die Sache ist eindeutig durch "wir" bestimmt.

In aller Regel kann man die Verbveränderungen aufgrund der Person weglassen. Hat man z.B. ein Kürzel für "schreiben", können wir dies für ich, du, er auch nutzen. Beispiel: "Ich <schreiben> gerne." Hier ist klar, dass das Kürzel <schreiben> für <schreibe> steht.

Der Numerus (Singular/Plural) ergibt sich auch meist aus anderen Teilen eines Satzes oder aus dem Kontext. Beispiel: "Kinder spielen gerne. Sie budeln gerne im Sandkasten." Durch den ersten Satz ist klar, dass das "Sie" im zweiten Satz sich auf die Kinder bezieht. Sollte es mal mehrdeutig sein, hatten wir ja schon z.B. die Plural-Endung oder das Plural-sie/die kennengelernt.

Es gibt nun noch ein paar wenige Variationen, mit denen wir die meisten Situationen klar definieren können.

- Konjunktiv II Präteritum. Das ist eine häufig gebrauchte Möglichkeitsform. Beispiel: "Könnte man einkaufen, würden wir Brot kaufen." Hier sind "könnten" und "würden" die Möglichkeitsformen von "können" und "werden". Obwohl man die Möglichkeitsform auf sehr viele Verben anwenden kann, beschränkt sich die Alltagssprache nur auf wenige, z.B. würdest, könntest, hättest, müsstest, dürftest, wüsstest, möchtest, fändest, wärest. Kaum einer sagt "Läsest du das Buch, wärest du schlauer." Stattdessen formulieren wir dann Konjuktiv II Futur I: "Würdest du das Buch lesen, wärest du schlauer." oder "Frörest du nicht so, könnten wir noch länger wandern." So spricht heute in der Regel keiner mehr.

- Präteritum bzw. Vergangenheit. Diese Zeitform ist direkt in der Verbform kodiert und auch nur dort. Und es ist wichtig, die Zeitform zu kennen. Das ist also eine Information, die wir unbedingt brauchen. Präsenz ist die Grundform. Wenn also nichts weiter kodiert ist, gehen wir vom Präsens aus bzw. weitere Wörter werden uns anzeigen, um welche Zeitform es geht. Futur wird über das Wort "werden" kodiert, nicht über eine Verb-Variation. Bsp: "Ich werde einkaufen." Zahlreiche andere Zeitformen funktionieren ähnlich.

- Partizip Präsenz. Ist auch eine Form, die oft in der Alltagssprache gebraucht wird. Beispiel: "Der fliegende Vogel." Partizip Präsenz endet immer mit "end/ende", womit die Kodierung einfach ist, weil wir diese Endung dann einfach anhängen (in Form von -end, also Anstrich+nd).

Hier nun das System, womit die häufigen Verb-Variationen kodiert werden:

Durch diese Kodierungen sparen wir uns also, unterschiedliche Kürzel für z.B. "können", "könnte" und "konnte" zu haben. Wir nutzen immer das selbe Kürzel, hängen aber eine Information über die Variation hinten an.

Der Konjunktiv II Präteritum wird durch einen Aufstrich dargestellt. Ist gut zu merken, eine Möglichkeit ist etwas Zukünftiges, wo ein Strich nach oben passt. Achtung: In Abgrenzung zu anderen Kürzeln ist dieser Strich mittig, er hat Abstand zur Grundlinie und zur oberen Begrenzung. Das ist wichtig, um einen Unterschied zu den Kürzeln "an" und "ab" zu haben. Wird also direkt hinter einem Kürzel so ein Aufstrich gesetzt, ist die Möglichkeitsform gemeint. Das geht natürlich nicht nur hinter Kürzeln, man könnte auch den Stamm eines Verbes ausschreiben und dann den Aufstrich. Achtung: Auch bei tiefgestellten Kürzeln, wie bei dürfen, bleibt der Strich immer auf gleicher Position zwischen Grundlinie und oberer Begrenzung.

Das Präteritum wird durch den Abstrich symbolisiert, in gleicher Art und Weise.

Das Partizip Präsenz wird durch ein angehängtes Kürzel für "end/ende" gekennzeichnet.

Noch ein Wort zu Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II: Diese und noch einige werden mit der Vorsilbe "ge-" gebildet. Und dafür haben wir ja bereits das getrennt davorgeschriebene "g". Der Wortstamm ändert sich oft, aus "werden" wird z.B. "geworden", aber das ist immer gleich und soll uns nicht stören.

Sollte doch mal eine Situation auftauchen, wo die hier aufgezeigten Möglichkeiten nicht reichen, kann man sich immer noch damit behelfen, dass man Verben ausschreibt.

Die hier vorgestellten Kennzeichnungen lassen sich auch noch mit anderen Endungen oder mit der Plural-Endung kombinieren. Beispiel: "Die fliegenden Autos." Wäre das Kürzel für fliegen ein "f", hieße es "Die f Autos." Mit der Endung "end" wird es schon eindeutig: "Die f -end Autos". Man könnte aber auch "Die f -end -en Autos" schreiben oder auch "Die f -end A p_", wobei A das Kürzel für Auto und p_ die Pluralendung ist.

Hört sich erstmal kompliziert an, aber in der Praxis funktioniert dieses Prinzip recht gut und intuitiv.

16. Adjektiv-Variationen (Flexion)

Schön - schöner - am Schönsten. Adjektive haben 2 Steigerungsformen, den Komperativ und den Superlativ. Der Komperativ wird durch die Endung "-er" gebildet, der Superlativ oft durch das Wort "am" und durch die Endung "-ste/-sten". Auf das Wort "am" kann man sich nicht verlassen. Beispiel: Das schönste Bild malte Peter.

Beim Komperativ lässt sich die Endung "-er" nutzen, die ja schon mit dem Schrägstrich definiert wurde. Für den Superlativ gibt es auch schon die Endung "-ste/-sten" aus Kapitel 1. Falls das Wort "am" im Satz genutzt wird, kann man sich die Endung "-ste" sparen. Dann schreibt man z.B. "Dieses Jahr war es am schön." Es ist klar, das "am schönsten" gemeint ist.

Ansonsten haben wir noch mit diversen Endungsvariationen zu rechnen. Beispiele: "Das Wetter ist schön. Das schön-e Wetter. Kein schön-er Land. Bei schön-em Wetter. Es ist schön-es Wetter." Oft kann man solche Endungen weglassen, sie lassen sich beim Lesen intuitiv ergänzen. Für "-en", "-er" und "-es" gibt es Endungen, die man nutzen kann. Statt "-em" lässt sich auch oft "-en" verwenden.

Ob man überhaupt spezielle Endungskürzel verwendet, hängt von der Situation ab. Wörter, die man ausschreibt, für die es also keine Kürzel gibt, kann man direkt mit den passenden Buchstaben am Ende versehen. Hat man hingegen ein Kürzel, braucht man Endungskürzel, falls dies als Information nötig ist, um es lesen zu können. Beispiel: Hätte man "s" für das Wort schön als Kürzel und möchte "schöner" schreiben, braucht es "s -er". Ob es wirklich nötig ist, muss man im Satz entscheiden. Beispiel: "Welch schöner See!" könnte man auch lesen, wenn man "Welch schön See!" schreiben würde. Je geübter man ist, um so mehr kann man überflüssiges weg lassen.

17. Substantiv-Variationen (Flexion)

Auch Substantive sind veränderlich. Beispiel: "Das Kind. Die Kinder. Des Kindes. Dem Kind. Den Kindern. Der Kinder." Die wichtigste Flexion ist die Einzahl (Singular) und Mehrzahl (Plural). Dafür haben wir passende Endungen, die wir dahinter hängen können und auch die generische Plural-Endung.

Bei allem anderen geht es um verschiedene grammatikalische Fälle. Und die sind fast immer über den Artikel bestimmt. Insofern haben wir hier eine Redundanz, die wir beim Substantiv weglassen können. Beispiel: "Wir erzählen es den Kindern." Das Wort "den" sagt bereits, dass die Kinder in der Mehrzahl gemeint sind. Also würde auch der Satz "Wir erzählen es den Kind." intuitiv ergänzt werden können. Wenn der Artikel fehlt, kann es hilfreich oder gar notwendig sein, zumindest Einzahl/Mehrzahl anzudeuten. Beispiel: "Kindern fällt es nicht leicht..." Hier ist es gut, schon am Anfang des Satzes zu wissen, dass die Mehrzahl gemeint ist. Hier bietet sich die generische Plural-Endung an, wenn also "K" das Kürzel für Kinder wäre, dann würden wir schreiben "K p_ fällt es nicht leicht..."

Kürzelliste komplett

Alle Kürzel, die hier vorgestellt wurden:

- Aufbau1 Kürzelliste Stand 26.10.2024

- Aufbau1 Kürzelliste Stand 24.09.2024

- Aufbau 1 Kürzelliste Stand 09.03.2023

Erweiterte Kürzelliste mit zahlreichen weiteren Kürzeln:

- Gesamt-Kürzelliste Stand 26.10.2024

- Gesamt-Kürzelliste Stand 12.10.2024

- Gesamt-Kürzelliste Stand 24.09.2024

- Gesamt-Kürzelliste Stand 08.04.2023

Textbeispiele

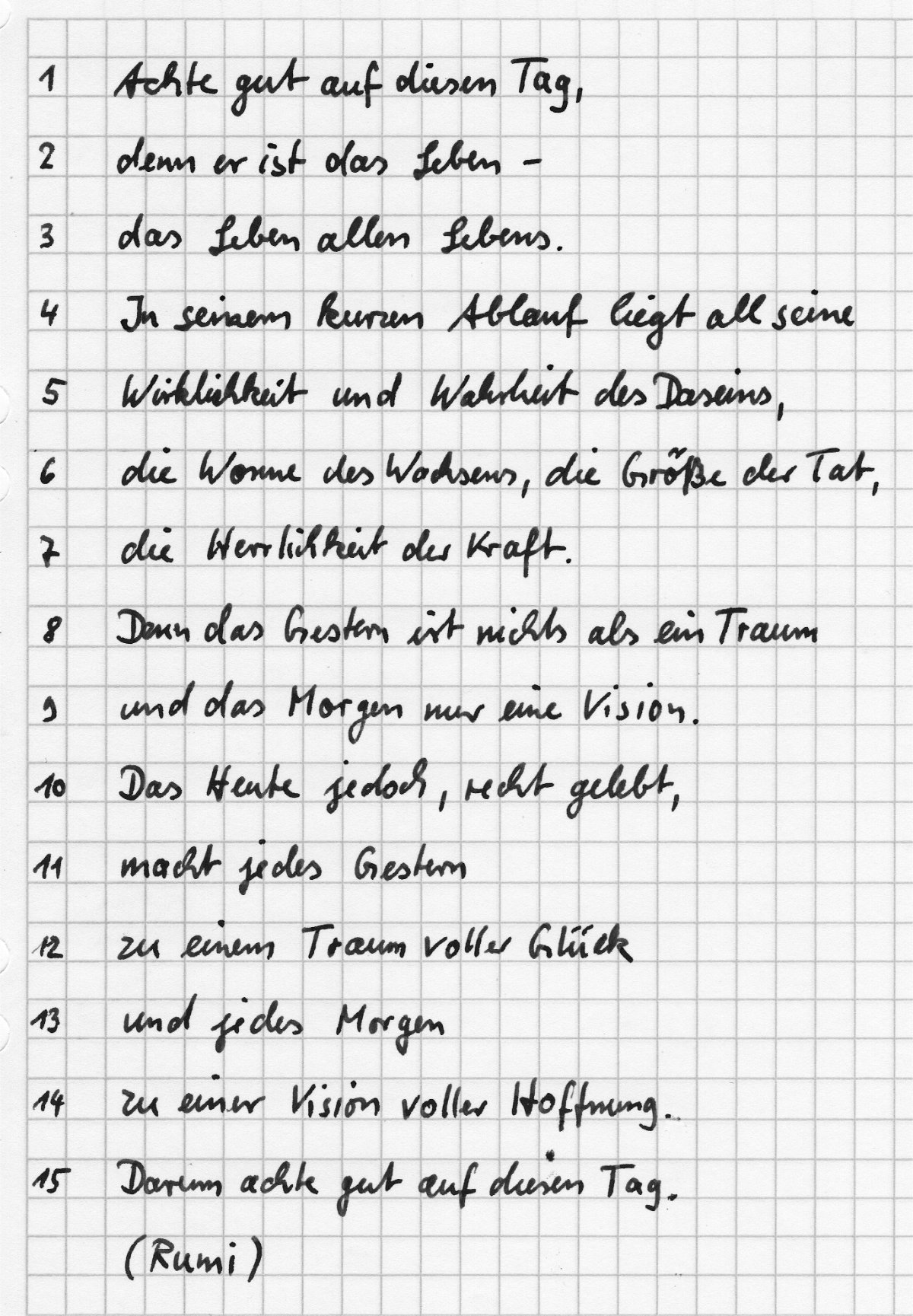

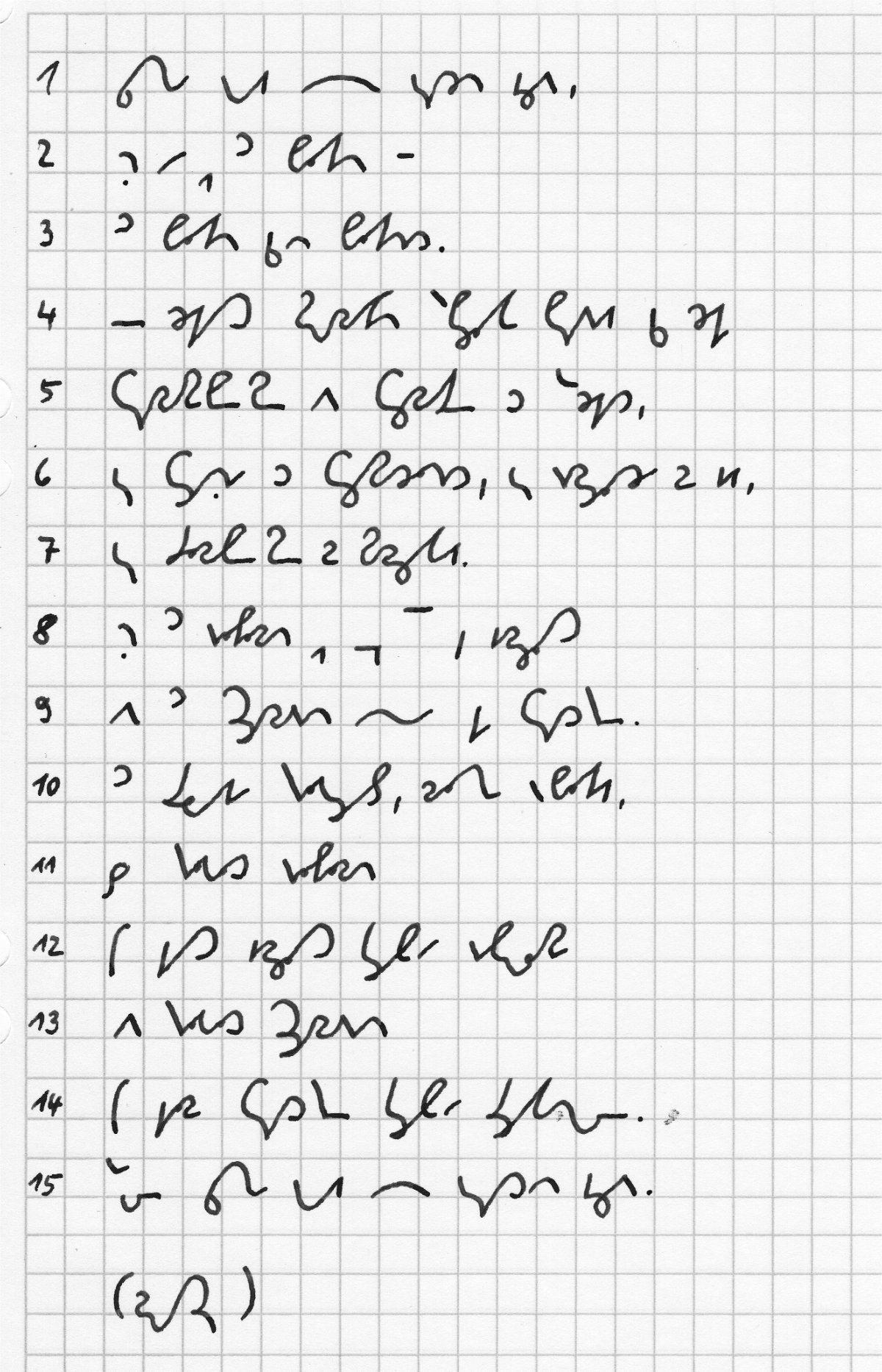

Textbeispiel 1 - Achte gut auf diesen Tag (Rumi)

Langschrift:

Kurzschrift:

Textbeispiel 2 - Über die Rennerei (Hung Ying-Ming)

Langschrift:

Über die Rennerei

Sieh deine Getriebenheit mit Gelassenheit an,

und du erkennst die Nutzlosigkeit der ganzen Rennerei.

Lass alle Sorgen in innerer Stille los,

und du merkst, wie im Genuß dieser Stille

alles andere unwichtig wird.

(Hung Ying-Ming)

Textbeispiel 3 - Dein Händedruck (Tagore)

Dein Händedruck

Lass mich nicht darum beten,

von Gefahren verschont zu werden,

sondern darum bitten, ihnen furchtlos zu begegnen.

Lass mich nicht für die Linderung

meines Schmerzes beten,

sondern für die Kraft des Herzens,

sie zu überwinden.

Lass mich nicht ängstlich nach Erlösung flehen,

sondern nach der Geduld,

meine Freiheit zu gewinnen.

Mach, daß ich kein Feiglich bin,

der deine Gnade nur in seinem Erfolg erkennt,

sondern laß mich Deinen Händedruck

in meinen Niederlagen finden.

(Rabindranath Tagore)

- Anmerkungen

- Händedruck am Ende der ersten Zeile: Der Strich hätte am Ende etwas kürzer ausfallen müssen, so könnte man auch "Händedrucke" lesen.

- In Zeile 4 beim Wort "furchtlos" wurde nicht das Kürzel für die Endung "los" verwendet. Grundsätzlich ist das immer möglich, wenn einem gerade das Kürzel nicht einfällt oder man schon den ersten Buchstaben geschrieben hat und so nicht mehr zum Kürzel zurück kann.

- In der letzten Zeile verschrieben, zuerst "deinem" statt "deinen"

- Auch wenn man Doppelkonsonanten nicht mitschreibt, hilft es doch bei einigen Wörtern, diese mit einem Punkt darunter anzudeuten, wenn Verwechselungsgefahr besteht. Hier z.B. bei "lass" statt "laß". Aber auch bei Wörtern, die eindeutig sind, kann es helfen, den Lesefluss zu verbessern.

- In Zeile 9 das Wort "Erlösung". Geschrieben wurde nur "Erlöung". Das kann man tun, um schreibschneller zu sein, also einfach Teile weglassen, die sich intuitiv erschließen. In diesem Fall wäre "Erlö ung" in getrennter Schreibweise noch besser erkennbar. Wenn man es komplett ausschreibt, ist es natürlich beim Lesen schneller zu erfassen.

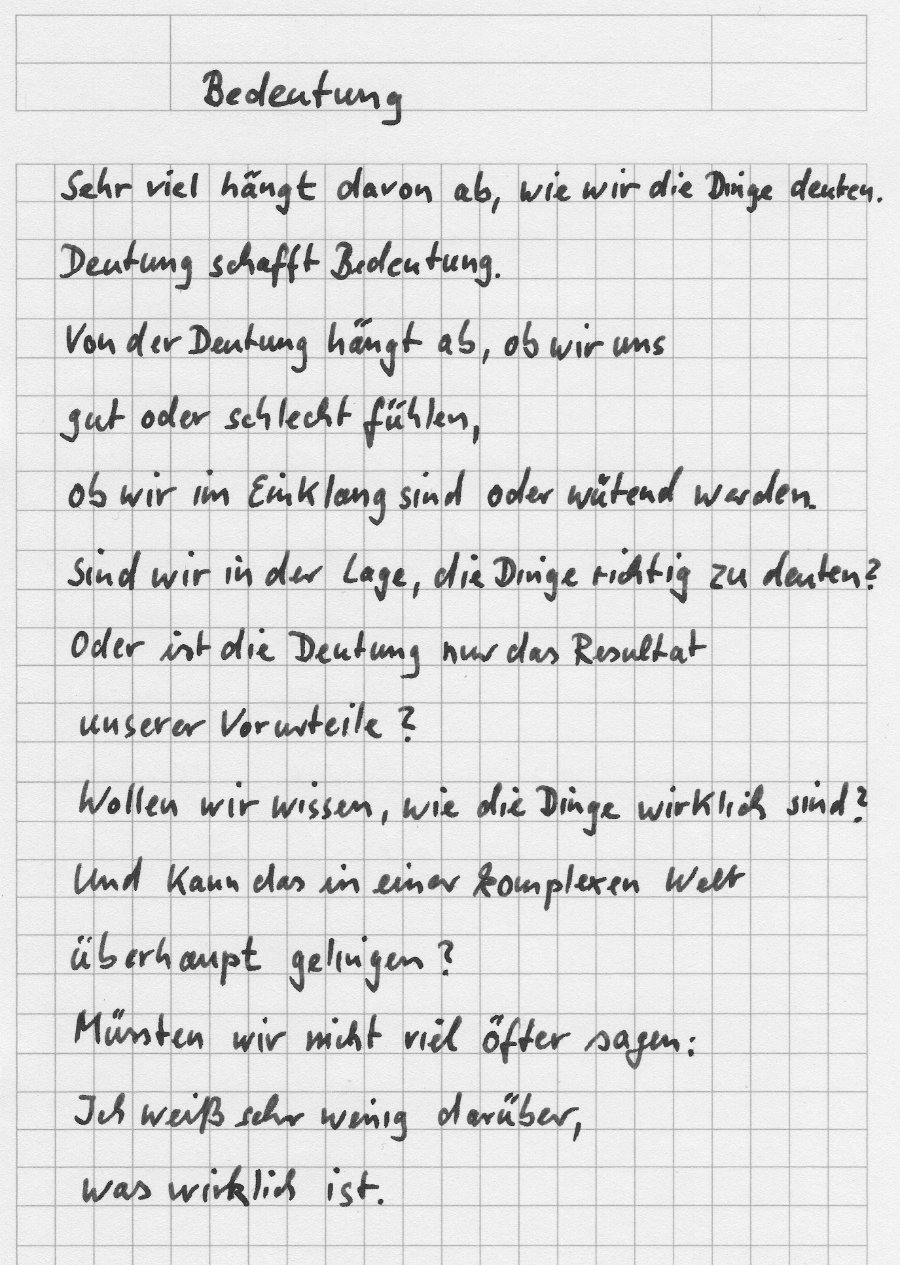

Textbeispiel 4 - Bedeutung

Langschrift:

Kurzschrift:

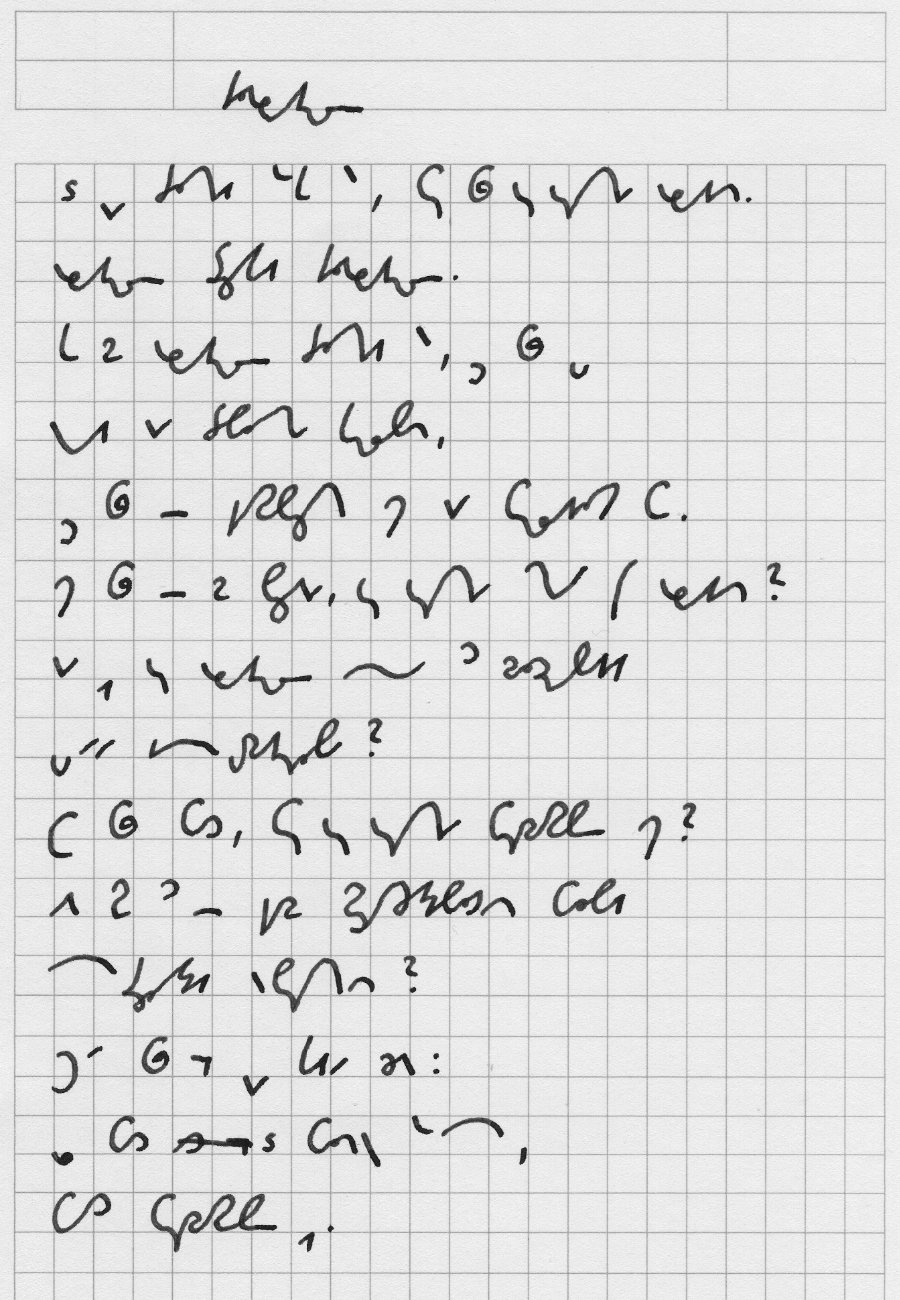

Textbeispiel 5 - Was wirklich zählt

Anmerkungen:

- Man kann manchmal etwas tricksen, um zu kürzen. In der Überschrift hab ich eigentlich geschrieben "Was wir-lich zählt". Es gibt ja für "wir" und für "lich" ein Kürzel. Das erschließt sich dann von selbst und wenn man das auch häufiger so macht, erinnert man sich an diese Kürzung.

- Am Schluss "Indische Weisheit" hab ich indische ausgeschrieben. Ich hätte auch "ind" und dann das Kürzel für ig/isch wählen können.

- Damit "werde" zu "würde" wird, braucht es den Flexions-Strich dahinter.

- keiner wird über das Kürzel kein+er gebildet.

- Ein kleiner Fehler hat sich eingeschlichen: Statt "noch" steht dort "doch". Zwei Kürzel, die nahe beieinander liegen.

Textbeispiel 6 - Veränderung

Die meisten inneren Veränderungen passieren nicht sprunghaft.

In aller Regel ist es zuerst eine Idee, ein Gedanke. Etwas, was man

hört oder eine Erkenntnis, die auf einmal da ist. Dies ist aber noch keine

Veränderung, es ist wie ein Samenkorn.

Daraus entsteht nichts, wenn es nicht weiter in uns wirkt.

Wir müssen sozusagen Bedingungen schaffen, wie das, was da in

hellen Momenten aufgetaucht ist oder was wir gehört haben,

auch weiter Einfluss in uns hat. Wir müssen es nähren und

praktizieren. Immer und immer wieder. Und dann, manchmal erst nach Jahren,

wird es so stark, dass es zu unserer neuen Natur geworden ist.

Dann wirkt es und dann wirkt es auch stark.

Diese Arbeit kann einem auch keiner abnehmen. Man kann lediglich von

anderen oder durch gute Begleitung lernen, wie man gute

Bedingungen schafft, damit Gedanken zu einem neuen Sein werden.

- Ein paar Kürzel in diesem Text sind noch sehr neu und noch nicht in der Kürzelliste.

- "wirkt" hätte man auch mit ~wirk~+Endung et/t schreiben können.

Inkubator

Im diesem Abschnitt landen alle Ideen, die noch ganz neu sind und deren Praxistauglichkeit noch nicht genügend erprobt sind. Es geht hier eher darum, neueste Entwicklungen oder Ideen bereits zu veröffentlichen.

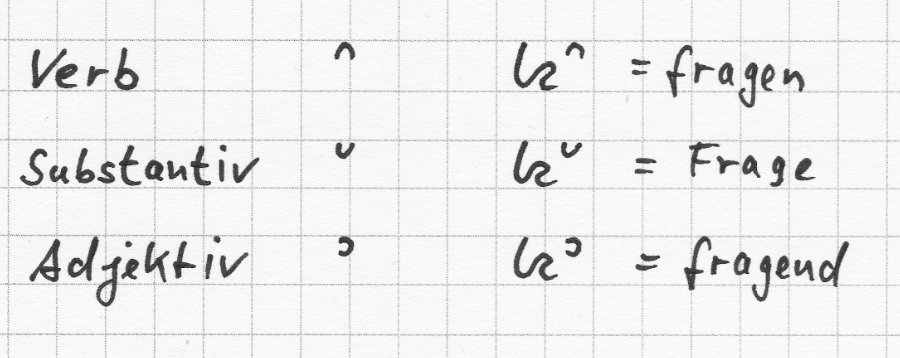

03.10.2024: Wortarten - Modifikator

Dieses Konzept soll die Erstellung von Kürzeln vereinfachen. Häufig gibt es in der deutschen Sprache verwandte Wörter, die sich aber in der Wortart unterscheiden. Hier mal einige Beispiele:

- Sprache / sprechen / sprechend

- Frage / fragen / fragend

- Jahr / - / jährlich

- Sprecher / sprechen / sprechend

- Leben / leben / lebend, lebendig

- Arbeit / arbeiten / arbeitend

- Gewinn, Gewinner / gewinnen / gewinnend

- Forderung / fordern / fordernd

- Freiheit / - / frei

- Regierung / regieren / regierend

Der normale Weg in vielen Kurzschriften ist nun, dass für jede Form ein eigenes Kürzel definiert wird. In der Regel sind es ähnliche Kürzel, die leicht modifziert werden. Allerdings folgt die Art der Modifikation keinem Muster, so dass man sich doch wieder alle Formen einprägen muss.

Hier soll es also darum gehen, eine einheitliche Modifikationsform zu definieren, über die ich beim Schreiben andeuten kann, ob es sich um ein Verb, ein Substantiv oder ein Adjektiv handelt. Adjektiv und Partizip fasse ich hier mal als eine Wortgruppe zusammen, eine Unterscheidung ist in diesem Zusammenhang nicht nötig.

Bei vielen Wortgruppen ist die Sache dann auch absolut systematisch und eindeutig. Im obigen Beispiel habe ich das Kürzel für Frage verwendet. Als Verb ist dann eindeutig "fragen" gemeint und als Adjektiv/Partizip "fragend". Das Adjektiv könnte man auch durch Anhängen einer Endung "~nd" andeuten. Aber der Adjektiv-Modifikator ist schreibschneller und universeller. Denn nicht jede Adjektivbildung erfolgt über die Endung nd. Das sieht man z.B. bei Freiheit, wo das Adjektiv "frei" heißt.

Es gibt nun aber auch Wörter, da gibt es mehrere Formen in einer bestimmten Wortart. Das sieht man z.B. bei "Leben". Als Adjektiv gibt es z.B. "lebend" oder auch "lebendig". Beide Wörter liegen nah beieinander, drücken aber etwas anderes aus. Hier gilt dann die Regel, dass für jedes Kürzel klar definiert ist, welche Bedeutung es als Substantiv, Verb und Adjektiv hat. Benötigt man eine andere Form, muss dies auch anders ausgedrückt werden. Hier würde man z.B. definieren, dass das Kürzel "Leben, leben, lebend" steht. Dann würde man "lebendig" als Sonderform mit dem Kürzel + Endung ~ig schreiben.

Der Wort-Modifikator ist ein halber Kreisbogen, der nach oben, unten oder links offen ist. Der links geöffnete Modifikator entspricht dem Kürzel für "das", eine Verwechselung wird hier unterbunden, in dem man einen engen Abstand zum Kürzel wählt, wo man beim "das" einen weiteren Abstand wählt.

Als intuitive Brücke kann man es sich so merken: Substantive werden in der Langschrift groß geschrieben. Der Modifikator wird hier auch oben begonnen und der Halbkreis endet auch wieder oben. Und er ist oben offen. Oben = groß = substantiv. Beim Verb genau das Gegenteil, der Bogen fängt unten an und endet unten und ist nach unten offen. Unten = Kleinschreibung = Verb.

Braucht es überhaupt solche Modifikatoren? Aus dem Kontext und dem Satzbau ergibt sich oft schon eine Eindeutigkeit. Beispiel: "fr" sei das Kürzel für Frage/fragen/fragend. Der Satz "die fr ist, ob wir genug Geld haben." Hier ist klar, dass es sich um das Substantiv "Frage" handelt. In diesem Sinne ist es oft erkennbar und wenn man dies beim Schreiben überblickt, kann der Modifikator auch weggelassen werden. Es gilt auch: Am Anfang ist es gut, ihn oft mitzuschreiben, wenn man geschulter ist, wird man ihn weniger benötigen. Teils ist es auch so, dass sich erst am Ende eines Satzes ergibt, um welche Wortart es sich handelt. Wer noch nicht so geschult ist, einen ganzen Satz schnell zu überblicken, profitiert davon, die Wortart zu wissen.

Changelog

- 26.10.2024 - aktualisierte Kürzellisten

- 20.10.2024 - Textbeispiel 6

- 13.10.2024 - Neue Gesamtkürzelliste

- 29.09.2024 - Textbeispiel 5

- 26.09.2024 - Textbeispiel 4

- 24.09.2024 - Kürzelsatz 6 ergänzt.

- 23.09.2024 - Vorsilben überarbeitet, Plural-sie/die, Plural-endung, ein paar weitere Endungen, z.B. -e. Verb Flexion neu.

- 22.09.2024 - Abschnitt Kürzelbildung überarbeitet

- 16.09.2024 - Abschnitt Endungen überarbeitet, vereinfacht, keine Mehrzahlbildung über speziellen halblangen Strich unterhalb der Grundlinie mehr, hat sich nicht bewährt.

- 14.09.2024 - Kürzel für -los und los~ vereinfacht.