Stif Kurzschrift (Version 2021)

Ein experimentelles Kurzschriftsystem

www.reintechnisch.de :: Start: 31.08.2021 :: Stand: 08.10.2024

Einführung

Von 2018-2020 habe ich mit dem Kurzschriftsystem Stio experimentiert, was eine Vereinfachung der Stiefografie war. Mit diesen Erfahrungen haben ich 2020 begonnen, nochmal ein neues System zu schaffen, was sich Stif nennt. 2021 habe ich dieses System in einigen Details optimiert. 2022-2024 habe ich die Aufbauschrift deutlich weiter entwickelt und dokumentiert. Diese ist weiter in aktiver Entwicklung.

Warum nochmal was Neues? Mit Stio wollte ich vor allem Stiefo auf eine Zeile bekommen. Denn der Höhenversatz ist im Alltag als Notizschrift recht störend. Gleichzeitig wollte ich Stiefo vereinfachen, so dass die Lernzeit deutlich verkürzt wird. Vision ist, ein wirklich einfach zu erlernendes Kurzschriftsystem zu entwickeln, was sich an den heutigen Bedürfnissen orientiert.

Heute sind viele Menschen nicht mehr bereit, so viel Zeit zu investieren, um ein übliches Stenosystem zu erlernen und auch flüssig im Alltag nutzen zu können. Es gibt kaum noch Menschen, die Steno im Alltag nutzen. Die Sache ist zu komplex.

Mein Eindruck ist, dass die gängigen Systeme auf maximale Schreibgeschwindigkeit optimiert sind. Man kürzt, so weit es irgendwie geht. Dies ist aus der Historie auch nachvollziehbar, es ging in den Anfängen der Stenografie darum, Reden wortgetreu mitzustenografieren. Hierfür braucht man ein System, was extrem stark verkürzt. Schließlich muss man von etwa 40 Silben pro Minute in der Normalschrift auf etwa 400 Silben kommen, also eine Beschleunigung um Faktor 10.

Dafür braucht es viele Konzepte, die zu hoher Komplexität führen (Höhenversatz, mehrstufige Buchstaben, Verbindungslängen). Auch kommen viele Ausnahmen und Sonderregeln hinzu. Mit so einem System kann man nur umgehen, wenn man viel Zeit in das Lernen und üben investiert. Hierbei geht es nicht um Wochen, sondern um Jahre. Man kann es vergleichen mit dem Erlernen einer Fremdsprache. Auch die Stiefografie ist da keine Ausnahme, obwohl oft was anderes behauptet wird. Zumindest dann nicht, wenn man über die Grundschrift hinaus will.

Stenosysteme haben sich früher aneinander messen müssen und ein System, was nicht so schreibflüssig optimiert gewesen wäre, hätte keine Chance gehabt. Die Lernzeit spielte damals keine große Rolle, weil es zu einem zentralen Werkzeug gehörte, was in bestimmten Berufen absolut notwendig war. Genauso, wie man heute viel Zeit damit verbringt, Computerprogramme zu lernen, investierte man damals die Zeit in das Werkzeug Steno. Aber auch damals waren es relativ wenige Experten, die wirklich die höchste Stufe erlernten, um Reden mitstenografieren zu können.

Die Wikipedia schreibt zur Deutschen Einheitskurzschrift DEK: "Diese sinnbildliche Darstellung der Vokale ist der häufigste Kritikpunkt an der DEK, da dies zu schwer zu lernen sei. [...] Die Kritik ist jedoch insoweit ungerechtfertigt, als das Ziel der Stenografie nicht die leichte Erlernbarkeit, sondern die besonders effektive Nutzung gegebener grafischer Möglichkeiten zur Verminderung des Schreib-, aber nicht unbedingt des Lernaufwandes ist. " (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Stenografie#System-Entwicklung)

Nach 2 Jahren Erfahrung mit Stio ist mein Fazit, dass einiges dieser Schrift noch zu kompliziert ist, um sie schnell zu lernen. Die Hoch-Tiefstellung als ein ungewohntes Konzept hatte ich schon weggekürzt. Das war sinnig und sehr erleichternd. Ein Konzept von Stiefo blieb aber erhalten, die unterschiedlich langen Verbindungen, die für Vokale oder Vokalkombinationen benutzt werden.

Dieses Konzept ist interessant, weil man hier sehr schreibschnell Vokale kodiert. Eine enge Verbindung bedeutet kein Vokal, eine einfache Verbindung stellt ein "e" dar, eine lange Verbindung ein "u".

Ein großer Nachteil dieses Konzeptes ist, dass es einem von der Normalschrift nicht geläufig ist und deshalb fällt das Erlernen schwer. Dieses Konzept hat auch Auswirkungen auf die schwere Lesbarkeit. Wenn es einem nicht gelingt, die Längen immer exakt zu machen, ist man beim Lesen am Rätselraten. Gerade zwischen enger und einfacher Länge fällt die Unterscheidung schwer.

Die neue Kurzschrift Stif ist ein Versuch, das Konzept noch weiter zu vereinfachen, so dass sich das System wesentlich schneller erlernen lässt und wesentlich mehr an den Konzepten der Langschrift ist. Dies geht klar auf Kosten der Schreibschnelligkeit. Man lässt ja ein effizientes, aber schwer zu erlernendes Konzept fallen und ersetzt es durch ein weniger effizientes System, was aber einfacher zu lernen ist.

Interessant ist jetzt, dass Stif nun kein Konzept mehr nutzt, was man nicht auch von der Langschrift her kennt. Stif ist eine Schreibschrift, die durch wesentlich einfachere Buchstaben die Schreibgeschwindigkeit deutlich erhöht. Aber nicht nur das, es gibt viele weitere Steno-Konzepte, die die Geschwindigkeit erhöhen, auch schon in der Grundschrift.

Man könnte es auch anders herum sagen: Stif ist ein Versuch, die möglichst einfach zu lernenden Kurzschriftkonzepte zu nutzen, weil schon diese Konzepte genügend dazu beitragen, seine Schreibgeschwindigkeit zu verdoppeln. Mit einer kommenden Aufbauschrift dürfte man problemlos auf Faktor 4 kommen.

Neben der Schreibgeschwindigkeit ist auch interessant, dass man müheloser schreibt, weil man den Stift für das gleiche Resultat deutlich weniger bewegen muss. Die untenstehenden Beispiele zeigen es.

Eine gute Lesbarkeit ist auch wichtig. Hier kommt einem entgegen, dass Vokale ausgeschrieben sind. Stif lässt sich in der jetzigen Version sehr gut lesen, auch wenn man noch nicht so viel Übung hat.

Um allerdings keinen falschen Eindruck zu bekommen: Jedes noch so einfache Schriftsystem ist etwas völlig Neues für unser Gehirn, was gelernt und verinnerlicht werden muss. Wir brauchten Jahre, um unsere normale Schrift zügig lesen und schreiben zu können.

Eine neue Schrift wirklich soweit zu verinnerlichen, dass sie flüssig auf unbewusster Ebene geschrieben und gelesen werden kann, bleibt eine ausdauernde Übungsaufgabe. Dieses Üben kann einem niemand abnehmen.

Die Stif-Grundschrift hat den Vorteil, dass man sie nach wenigen Tagen vollkommen gelernt hat, so dass es dann nur noch Übung braucht. Recht zügig kann man auch schon weitere Kürzungen aus der Aufbauschrift nutzen.

Konzepte

- Das Hauptkonzept der Verkürzung gegenüber der Langschrift ist die Vereinfachung der Buchstaben, die sich nach genügend Übung wesentlich schneller schreiben lassen. Viele andere Konzepte, die man in Kurzschriften findet, wurden zugunsten der leichten Erlernbarkeit fallen gelassen.

- Es braucht eine Grundlinie, auf der man schreibt, ähnlich wie in der Langschrift.

- Einfache unveränderliche Buchstaben für Konsonanten und Vokale.

- Konsonanten werden nahezu alle von Stiefo übernommen. Diese sind gut optimiert und sie sind in sich ein schlüssiges Konzept. Ein paar wenige Konsonanten wurden angepasst.

- Ein wesentliches Konzept ist die Darstellung der Vokale unterhalb der Grundlinie. Damit hat man ein einfaches und durchgängiges Prinzip: Alles über der Grundlinie sind Konsonanten, alles unter der Grundlinie sind Vokale. Vokale haben grundsätzlich halbe Höhe. Auf eine gut lesbare Vokaldarstellung wird in Stif wert gelegt. Eine Ausnahme wurde in Stif2021 eingeführt, um die Schreibgeschwindigkeit zu erhöhen: Der sehr oft genutzte Vokal "e" wandert (fast immer) als Punktschlinge in die Verbindung zwischen 2 Buchstaben, ist also oberhalb der Grundlinie. Hier zeigt sich: Man muss immer den richtigen Kompromiss zwischen Systematik und praktischer Benutzbarkeit finden.

- Es bleibt bei einer konsequenten Kurrentschrift, Wörter schreibt man fortlaufend, ohne den Stift abzusetzen. Jeder Buchstabe ist also vorn und hinten direkt koppelbar. In der Aufbauschrift werden wir uns teils von diesem Konzept wieder lösen. Auch in der Grundschrift darf ein Wort aufgebrochen werden, wenn es die Lesbarkeit verbessert. Also: Die Schrift gibt es her, alles durchgängig zu schreiben, aber man muss das nicht tun, wenn sich eine Unterbrechnung als sinnvoll erweist.

- Vokale und Konsonanten sind fließend miteinander verbunden, die Verbindungslänge zwischen den Buchstaben spielt keine Rolle mehr.

- Fehlertoleranz: Die meisten Stenosysteme erfordern eine ganz präzise Schrift. Kleinste Abweichungen und die Bedeutung des Textes wandelt sich. Stif soll hier fehlertoleranter sein, gewisse Abweichungen im Schriftbild sollen möglich sein. In einem gewissen Maße orientiere ich mich hier an der Normalschrift, die auch recht fehlertolerant ist. Klar sollte sein, dass dies dem Ziel der Verkürzung durch hohe Informationsdichte entgegenläuft. Man muss hier den richtigen Kompromiss finden.

- keine Unterscheidung Klein- /Großschreibung

- man schreibt, wie man spricht, deshalb kein "c" und "y" nötig. Ein "ä" wird durch ein "e" ersetzt. Man orientiert sich nicht daran, wie ein Wort geschrieben wird, sondern wie es ausgesprochen wird.

- Dehnungs-Konsonanten fallen in der Regel weg. Beispiele: führt -> fürt; rahmen -> ramen. In einigen wenigen Fällen kann man ein Dehnungs-h mitschreiben, um Lesbarkeit oder Unterscheidbarkeit zu verbessern, z.B. "malen" vs. "mahlen".

- Schreibraum: 1 Höhe über Grundlinie, halbe Höhe unter Grundlinie. Das entspricht dem Schreibraum der Normalschrift. Auf kariertem Papier: 1 Kästchen hoch, ein halbes Kästchen unterhalb der Grundlinie. Damit kann man immer mit einer Zeile Abstand schreiben.

- Zeichengrößen: Oberhalb der Grundlinie gibt es hohe und halbhohe Zeichen. Unterhalb der Grundlinie gibt es nur halbhohe Zeichen.

- Doppel-Konsonanten werden nicht geschrieben. Ausnahme: Sie werden angedeutet, wenn es zur Unterscheidung nötig ist (z.B. Beet/Bett, stehlen/stellen, den/denn). In diesem Fall setzt man einen Punkt unter den Konsonant, also kurz unterhalb der Grundlinie. Man kann das auch immer bedarfsweise machen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Hinweis: Doppel-Konsonanten verkürzen in aller Regel den davor liegenden Vokal.

- Satzzeichen Punkt, Komma, Fragezeichen, Bindestrich, Doppelpunkt, Semikolon können weiter verwendet werden. Sie bekommen also keine besondere Bedeutung.

- Der Umlaut "ä" wird durch das "e" ersetzt. Es ist interessant, dass die Langschrift gar nicht so konsequent "ä" und "e" für eine Lautunterscheidung einsetzt. So spricht man "hätte" und "fette" genauso vom Vokal her aus. Selbst bei "Fest" spricht man das "e" eigentlich wie ein "ä", also nicht wie in "lesen". Insofern geben die 2 unterschiedlichen Buchstaben "e" und "ä" eh oft genug nicht wieder, wie man etwas ausspricht.

- Alle Konsonanten werden immer von oben nach unten geschrieben. Sie beginnen also oben und enden unten. Die Verbindung zum nächsten Konsonanten verläuft demnach von unten nach oben durch einen bedeutungslosen Aufstrich. Bei Vokalen geht es hingegen von unten nach noch tiefer unter die Grundlinie, um dann wieder auf der Grundlinie anzukommen und ggf. zum nächsten Konsonanten mit einem Aufstrich fortzuführen.

- Konsonantenkombinationszeichen (st/sp/sch...) dürfen nicht über Wortzusammensetzungen (auch Vorsilbe/Wortstamm) hinaus verwendet werden. Hier müssen die Konsonanten einzeln geschrieben werden. Sinn: Was getrennt gehört, muss auch getrennt gelesen werden können. Beispiel: "Eisteller". Das Zeichen für "st" darf nicht verwendet werden, weil das "s" zu "Eis" gehört und das "t" zu "teller", also "Eis-teller" und nicht "Ei-steller". Gleiches gilt bei "austragen" (kein st) oder "ausprobieren" (kein sp).

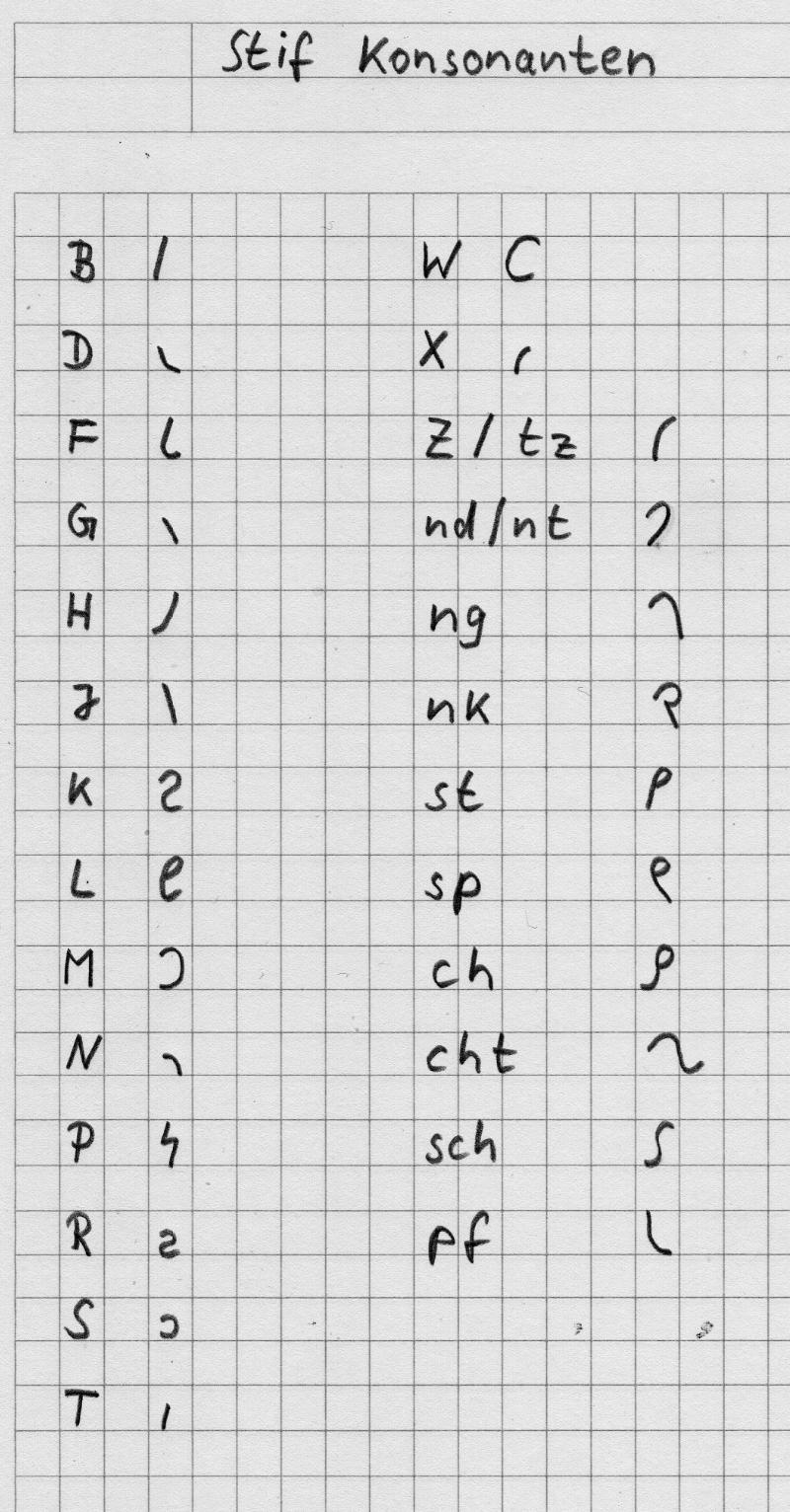

Die Konsonanten

Fast alle Konsonanten sind schon aus Stio und Stiefo bekannt.

Das "R" wurde durch ein neues Zeichen ersetzt, weil dies weniger zu Verwechselungen mit dem "n" führt.

Das "X" wurde in 09/24 neu eingeführt. Zwar kann man statt "X" auch immer "ks" schreiben, aber es macht Sinn, hier ein schreibschnelles Zeichen einzuführen. Es ist wie ein halbhohes "Z". Achtung: Es muss deutlich gebogen geschrieben werden, um es klar von einem "T" unterscheiden zu können.

In Stiefo ist "ng/nk" ein Zeichen. Seit 09/24 habe ich diese beiden Zeichen getrennt. Es zeigte sich, dass es die Lesbarkeit erhöht. Teils ist es sogar nötig, um Wörter klar unterscheiden zu können, z.B. "Engel" und "Enkel". Für "ng" wird das alte Zeichen beibehalten, "nk" hingegen erhält das neue Zeichen.

Alle Konsonanten, die im Abstrich zurück laufen, brauchen einen kleinen waagerechten Strich zur Kopplung mit Vokalen. Dies betrifft B, H, M, P, S, T, Z, nd/nt, st, sch, ch.

Bei einigen Konsonanten braucht es häufig eine rechtsläufige Fußschleife, wenn Konsonanten folgen. Dies betrifft H, M, S, ch, sch. Also im Prinzip alle Konsonanten, die unten flach nach links laufen.

Bei Konsonanten, wo der Abstrich in Schreibrichtung zeigt, können Vokale direkt angekoppelt werden ohne waagerechten Strich. Dies betrifft D, F, G, J, K, L, N, R, W, ng/nk, pf, cht, sp.

Einige Konsonanten fallen weg, weil wir so schreiben, wie wir sprechen. Ein "C" wird durch "Z" oder "K", ein "ck" durch "K" ersetzt. Ein "Y" durch "J" oder Vokal "Ü". Also immer genau so, wie man etwas ausspricht.

Die Vokale

- alle Vokale sind unterhalb der Grundlinie. Ausnahme ist das "e".

- Die Richtung von Punktschlingen ist teils schwer erkennbar. Deshalb steht immer ein Pfeil mit "R" oder "L" hinter allen Zeichen mit Punktschlinge.

- A - eine mittlere rechtslaufende Kreisschlinge. Einfach, gewohnt und schreibschnell.

- E - eine rechtslaufende Punktschlinge. Punktschlingen sind in vielen Steno-Systemen zu finden, weil man sie recht schnell schreiben kann. Aus der Langschrift kennt man sie nicht, insofern braucht es hier einiges an Übung. Weil das E recht häufig vorkommt, brauchte es hier ein schnell zu schreibendes Zeichen. Das E wird in der Regel nicht, wie alle anderen Vokale, unter der Grundlinie geschrieben, sondern in die Verbindung zwischen 2 Buchstaben eingefügt. Also meist innerhalb des Aufstrichs zum folgenden Konsonanten. Damit wird es besonders schreibschnell. Am Ende eines Wortes wird das "e" nur mit einem halbhohen Schrägstrich angedeutet, der etwa 30-40 Grad nach oben läuft. Am Anfang eines Wortes wird das "e" nur durch einen Aufstrich zum folgenden Konsonanten angedeutet. Falls der zweite Buchstabe eines Wortes ein Vokal ist (extrem selten), wird es als Punktschleife auf der Grundlinie geschrieben. Das gilt auch, wenn im Wort nach dem "e" ein anderer Vokal folgt.

- I - Am Anfang eines Wortes kann der Abstrich weggelassen werden. Am Ende eines Wortes kann der Aufstrich weggelassen werden.

- O - Zugunsten eines besseres Bezuges zur Langschrift wurde hier ein gerundetes Zeichen entwickelt, was einem halben "o" der Langschrift nahe kommt. Es braucht etwas Übung, um den Aufstrich genau auf die zuvor geschriebene Rundung zu setzen. Wenn man den zuerst geschriebenen rechtslaufenden Bogen als Abstrich versteht und den darauffolgenden Weg als Aufstrich, so kann man auch hier wie beim "i" verfahren: Am Wortanfang lässt man den Abstrich weg, am Wortende den Aufstrich. Wie das aussieht, folgt weiter unten. Dies erhöht die Schreibgeschwindigkeit deutlich.

- U - Das U ähnelt dem U der Langschrift, welches unter die Grundlinie gezogen ist. Mitunter fällt es beim Lernen etwas schwer, von einem Konsonanten auf ein "u" zu wechseln, weil es ein etwas ungewohnter Richtungswechsel ist. Das wird sich mit der Zeit einspielen.

- AU - Ein A, welches am Ende durch eine rechtslaufende Punktschlinge modifiziert ist. Die Punktschlinge liegt noch kurz unter der Grundlinie, um eine Verwechselung mit dem "e" zu vermeiden.

- EU - Ein U, welches am Anfang durch eine linkslaufende Punktschlinge modifiziert ist. Man kann es auch als e+u deuten. Die Punktschlinge befindet sich etwa auf der Grundlinie und ist sozusagen mit dem u verschmolzen. Die Punktschlinge muss hier links herum laufen, weil es sich nur so in einem guten Fluss schreiben lässt.

- EI - Ist eine Verschmelzung von "I" + "E", die schreibschnell ist. Ich habe die Reihenfolge bewusst falsch herum gewählt, also e-Punktschlinge am Ende, weil das schreibschneller ist. Man kann es auch "i-modifiziert = ei" lesen. Die Punktschlinge läuft hier rechts herum, wie auch beim "E". Auch hier liegt die Punktschlinge unter, maximal auf der Grundlinie, um es nicht mit dem "E" zu verwechseln.

- Ö - Ist eine Verschmelzung von "O" + "E", die schreibschnell ist. Auch hier die gewohnte rechtslaufende Punktschlinge.

- Ü - Ist eine Verschmelzung von "U" + "E", die schreibschnell ist. Hier muss die Punktschlinge für einen natürlichen Fluss links herum laufen.

- Ein Vokaltrennzeichen, wie es bei bei Stiefo benötigt wird, um 2 aufeinanderfolgende Vokale schreiben zu können, wird in Stif nicht benötigt. Hier können beliebige Vokale direkt hintereinander geschrieben und eindeutig erkannt werden.

Beispiele für Buchstabe e:

- Leonie - 2 Vokale hintereinander, "e" wird auf der Grundlinie geschrieben.

- Lea - 2 Vokale hintereinander, auch hier auf der Grundlinie.

- Sprecher - Das erste "e" ist im Aufstrich zum "ch". Das zweite "e" ist im Aufstrich zum letzten "r".

- beurteilen - "eu" wird hier nicht durch den Buchstaben "eu" geschrieben, weil es kein eu-Laut ist. Man spricht ja "be-urteilen". Das erste "e" ist hier auf der Grundlinie, weil ein Vokal folgt. Das zweiten "e" der Endung "en" ist im Aufstrich zum "n".

- Kälte - Das erste "e" sitzt im Aufstrich zum "l". Das zweite "e" steht am Ende und wird dort durch einen schrägen Aufstrich symbolisiert. Dieser Strich ist etwas kürzer, als ein halbhohes Zeichen. In diesem Fall also etwas kürzer, als das vorherige "t".

- Empfang - Hier steckt das "e" am Anfang und wird durch den Aufstrich zum Buchstaben "m" symbolisiert.

- Ende - Sehr interessante Kombination, das erste "e" ist der geschriebene Aufstrich zum Buchstaben "nd". Das zweite "e" am Ende ist der Schrägstrich. Dies zeigt schön, wie durch diese Sonderregeln der häufig verwendete Buchstabe "e" schreibschneller wird. Ebenso werden die Wörter einfacher.

- Stärke - Das erste "e" im Aufstrich zum "r", das zweite "e" als Schrägstrich am Ende.

Beispiele für Buchstabe i:

- optimal sind Abstrich und Aufstrich leicht gebogen, um Verwechselungen mit anderen Buchstaben auszuschließen. Bei bestimmten Buchstaben bietet es sich an, diese Biegung wegzulassen.

- Info - ein "i" am Anfang beginnt direkt mit einem Aufstrich, beginnend unterhalb der Grundlinie. Der Abstrich kann weggelassen werden.

- Rabi - ein "i" am Ende eines Wortes hat nur den Abstrich unter die Grundlinie, der Aufstrich kann weggelassen werden.

- Spiel - Weil "sp" etwa in die gleiche Richtung nach unten läuft, geht es direkt ohne Biegung in ein "i" über, sobald es unter der Grundlinie fortgeführt wird.

- Winter - Ein "i" im Wort hat Abstrich und Aufstrich.

- sind - Ein "i" im Wort, wobei der Aufstrich direkt zum "nd" weiter gezogen wird.

- Mia, Mio, Miu - hier werden die eher selten vorkommenden Kopplungen mit nachfolgenden Vokalen gezeigt.

Beispiele für Buchstabe o:

- Ober - Bei einem "o" am Anfang kann der kreisförmige Abstrich weggelassen werden. Man hat nur noch den gebogenen Aufstrich.

- oben - Im Grunde wie bei "Ober", aber mit einer kleinen Variation. Hier hab ich den Aufstrich ein klein wenig früher beginnen lassen. Wenn man sich eine Uhr vorstellt, beginnt er bei 7 Uhr und nicht bei 6 Uhr. Man hat also noch eine minimale Abwärtsbewegung und geht erst dann nach oben. Ich würde sagen, so wäre die Idealform, aber verwechselungssicher sind beide Varianten. Das "i" macht ja einen Bogen genau anders herum.

- Euro - Bei einem "o" am Ende braucht es keinen Aufstrich.

- ohne, wo - 2 Beispiele, wie sehr einfache und schreibschnelle Wörter entstehen

- also - interessante Kombination von s+o am Ende, die ruhig direkt untereinander geschrieben werden können. Man könnt aber nach dem "s" auch erst ein wenig waagerecht weitergehen.

- Foto - Ein typisches "o" mittig im Wort mit Ab- und Aufstrich und am Ende nur mit Abstrich.

Zusammen- und Getrenntschreibung

Grundsätzlich kann man beliebig lange Wörter zusammenhängend schreiben, ohne den Stift absetzen zu müssen. Die Schrift kann das, im Gegensatz zur Lang-Schreibschrift, wo der Stift immer mal wieder abgesetzt werden muss.

Es kann jedoch hilfreich sein, wenn wir längere Wörter in Wortteile aufteilen, wo also der Stift abgesetzt und eine kleine Lücke gelassen wird. Diese Lücke ist deutlich kürzer, als die Lücke zum nächsten Wort. In etwa so wie bei der Druck-Langschrift, wo ja zwischen jedem Buchstaben ein klein wenig Platz gelassen wird.

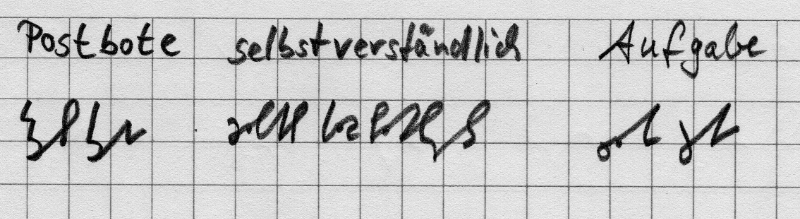

Wo bieten sich solche Lücken an? Auf jeden Fall bei zusammengesetzten Wörtern. Man schreibt also besser "Post_sendung" oder "Auto_diebstahl". Dies vereinfacht gerade am Anfang das Lesen stark. Wir könnten aber selbst Wörer wie "selbst_ver_ständ_lich" auf diese Weise getrennt schreiben. Hier hat man persönliche Freiheit, ich empfehle, hier zu experimentieren.

Auch die Aufbauschrift macht vestärkt Verwendung von diesem Mittel.

Der Geschwindigkeitsverlust durch Absetzen des Stiftes ist recht gering, zumal wir das gut gewohnt sind durch die Druckschrift. Der Gewinn an schneller Lesbarkeit hingegen ist hoch, gerade als Anfänger.

Worauf man aufpassen muss: Abstände zwischen Wörtern müssen deutlich größer sein, damit man immer eindeutig unterscheiden kann, wo ein zusammenhängendes Wort in mehreren Teilen geschrieben wird und wo ein neues Wort anfängt.

Beispiele Getrenntschreibung:

Wortabstände

Zwischen Wörtern sollte man etwa einen Abstand von 5mm lassen. Das entspricht einem Kästchen auf kariertem Papier. Es ist ganz ähnlich, wie wir es aus der Langschrift gewohnt sind.

Schreibt man ein Wort getrennt in mehrere Teile, lässt man zwischen den Teilen des Wortes etwa 2 mm Platz. Man kann auch sagen: So eng wie möglich, um es noch als getrennt zu erkennen. So ein Schreiben ist man aus der Langschrift gewohnt, wenn man Druckbuchstaben schreibt.

Statt eines Satzzeichens am Ende eines Satzes, können wir auch einfach den Abstand vergrößern auf 2-3 Kästchen bzw. 10-15 mm. So kann man auch verfahren, wenn man sich ein Komma sparen will. So kann man zwar Komma und Satzende nicht unterscheiden, aber das braucht es in der Regel auch nicht. Man kann es auch so gut lesen.

Wer will, kann natürlich auch eine weitere Stufe einführen, also z.B. 10mm für ein Komma und 20mm für Satzende. Es steht einem natürlich auch frei, Satzzeichen zu verwenden.

Abstände sind später auch für die Aufbauschrift wichtig, insofern ist es gut, auch eine gewisse Präzision bei den Abständen zu trainieren.

Vereinfachungen

Wir können auch in der Grundschrift bereits anfangen, manches zu vereinfachen. Wir müssen nicht jedes Wort ausschreiben, wenn wir es später auch verkürzt noch lesen können.

Beispiel: "Ich les dies text. Ich kauf heut ein. Es interess mich nich, ws heut für Wett is."

Man sieht, man kann eine Menge weglassen und kann es doch noch gut lesen. Oft sind es Endungen, die man gut weglassen kann.

Als Anfänger würde ich aber noch nicht so viel Gebrauch davon machen. Denn so bekommt man Schwierigkeiten beim Lesen. Außerdem geht es ja eh erstmal darum, das Schreiben zu üben, da machen Auslassungen keinen Sinn.

Wenn man aber in einer Phase ist, wo man die Schrift bereits im Alltag nutzt und hier schneller werden möchte, kann man mit Vereinfachungen beginnen.

Abkürzungen

Die Grundschrift kennt noch nicht die typischen Abkürzungen, wie wir sie aus der Langschrift selbstverständlich nutzen, also "z.B.", "usw" oder "ggf". Später in der Aufbauschrift wird es dafür Kürzel geben.

Ich würde empfehlen, vorerst die bekannten Abkürzungen in Langschrift zu schreiben.

Alternativ sucht man sich jetzt schon die Kürzel aus der Aufbauschrift heraus und lernt sie.

Präzision und Varianz

Kurzschriften müssen generell sehr präzise geschrieben werden. Erstens gibt es nur wenig Redundanz. In der Langschrift gibt es oft zahlreiche Merkmale, woran man einen Buchstaben erkennt und wenn einige dieser Merkmale wegfallen, erkennt man ihn trotzdem noch. Einer reduzierten Schrift fehlt diese Redundanz. Zweitens werden die Buchstaben auf wenige Grundformen reduziert und eine kleine Abweichung führt schon zur Form eines anderen Buchstaben.

Stif ist nicht so stark auf Schreibschnelligkeit optimiert, sondern mehr auf Fehlertoleranz. Damit müssen wir oft nicht so präzise schreiben und haben trotzdem eine eindeutig lesbare Schrift.

Generell ist es eine gute Idee, sich eine hohe Präzision beim Schreiben anzugewöhnen. Also nicht schneller schreiben, als man es präzise kann. Mit der Zeit wird man auch präzise geschrieben schneller, aber da sollte man sich nicht treiben oder unter Druck setzen.

Neben der korrekten Schreibung eines Zeichens ist die Frage, wie hoch die Varianz in der eigenen Schrift ist. Also wie genau wiederholt man Zeichen bzw. wie stark ist die Abweichung bei gleichen Buchstaben. Optimal wäre natürlich, wenn wir die Abweichung möglichst minimieren.

In der Fähigkeit, präzise zu schreiben, unterscheiden sich Menschen stark. Manchen ist es in die Wiege gelegt und sie haben eine sehr präzise Langschrift, können dann auch in Kurzschrift recht schnell präzise schreiben. Andere haben starke Abweichungen, so dass sie auch in der Langschrift öfters Mühe haben, ihre eigene Schrift zu lesen. Mitunter kommt es daher, weil man es oft eilig hat und diesem Aspekt keine Bedeutung beimisst. Mitunter ist es aber auch eine Begabung, dem einen wird es in die Wiege gelegt, ein anderer muss es sich mühsam erarbeiten. Ich gehöre zu den Letzteren.

Empfehlen kann ich, sich immer wieder daran zu erinnern, entspannt zu schreiben. Wer korrekt schreiben will, verkrampft schnell. Das ermüdet und die Hand schmerzt dann schnell.

Einige Buchstaben müssen wir gut im Blick behalten, weil Abweichungen zu Verwechselungen führen:

- f und b - Das f braucht unten einen deutlich sichtbaren Bogen. Ist dieser zu klein, kann man es mit dem b verwechseln. Umgedreht müssen wir beim b unten wirklich einen harten Richtungswechsel machen. Das b sollte ein möglichst gerader Strich sein, das f hat einen leichten Bogen.

- f und w - Das f dürfen wir nicht zu sehr gebogen geschrieben werden, gerade oben muss es sofort steil nach unten laufen, sonst kommt man dem w zu nahe.

- l - Das l muss leicht schräg nach unten hin zurücklaufen, um dann einen sauberen Bogen zu machen. Der Bogen unten muss gut sichtbar sein, damit wir es nicht mit dem st verwechseln. Wenn wir "li" schreiben, braucht es zuerst einen sauberen Bogen des l, ein Stück waagerecht, bis man zum i wechselt. Sonst könnte man es irgendwann mit pi verwechseln. Das betrifft auch den Übergang zu anderen Vokalen.

- u - Das u ist recht sicher, da kann man kaum was verwechseln, insofern müssen wir hier nicht so präzise schreiben. Ein irgendwie geformtes Wellental unterhalb der Grundlinie reicht im Grunde aus.

- x und d - Der Kreisbogen des d muss oben schon etwas schräg beginnen, damit es sich klar vom x abgrenzt, unten braucht das d einen klaren Bogen, wo das x eine harte Richtungsänderung hat.

- nd und m - Das nd darf unten nicht zu weit gerundet sein, sonst ist es mit dem m zu verwechsln. Das m hingegen muss unten schön weit herumgezogen sein, so dass man mindestens die Waagerechte erreicht. Dies gilt besonders, wenn Vokale angekoppelt werden. Wenn Vokale folgen, hat das m ja eine Fußschleife, womit man es klar von nd abgrenzen kann.

- sp und st - Das sp muss ganz deutlich den unteren Strich nach rechts laufen lassen, damit es sich deutlich vom st abgrenzt. Beim st hingegen muss der Strich leicht zurück laufen. Unten braucht es bei beiden einen harten Richtungswechsel, damit es nicht mit dem l verwechselt wird. Beim st ist der harte Übergang auch bei Vokalen vorhanden, weil man hier immer erst ein Stück waagerecht in Schreibrichtung weiter führt, bevor man auf einen Vokal übergeht. Beim sp hingegen geht man z.B. auf das i überganglos runter. Hier ist vor allem der Winkel des ablaufenden Striches das Erkennungsmerkmal.

- o und a - Beim o ist vor allem der Aufstrich anfänglich eine Herausforderung. Also vom Wendepunkt am Ende des Halbkreises wieder hoch zur Grundlinie. Dieser Aufstrich muss genau auf dem Kreisbogen liegen. Führt man diesen nicht auf dem Kreisbogen, kann es passieren, dass eine Schleife entsteht und man dann ein a und kein o hat. Sollte einem dies mal passieren, sollte man die Schleife zumindst zügig ausmalen, um später beim Lesen keine Probleme zu haben. Das a hingegen muss immer als klar sichtbare Schleife geschrieben werden, so dass ein sichtbarer Hohlraum in der Schleife entsteht.

- z, h und b - Das b muss eine möglichst gerade Linie sein, denn in die eine Richtung gebogen wird es zum h, in die andere Richtung gebogen wird es zum z. Hier ist die Biegung das einzige Unterscheidungsmerkmal. Das z und und h hingegen sollten hinreichend gebogen geschrieben werden, damit man es klar erkennt.

- f und pf - Diese beiden Buchstaben unterscheiden sich vor allem im Winkel des Abstriches. Das f kippt leicht in Richtung Schreibrichtung, das pf kippt entgegen der Schreibrichtung. Die Winkel einzuhalten, ist hier wichtig.

- x und t - Das t muss gerade geschrieben werden, das x hingegen deutlich gebogen. Denn nur darin unterscheiden sie sich.

- cht und ng - cht braucht einen klar sichtbaren Bogen unten, damit es sich klar vom ng unterscheidet.

Eigene Schwachpunkte erkennt man beim Lesen. Denn hier stolpert man natürlich über Zeichen, die man nicht klar erkennen kann. Es ist gut, sich genauer anzuschauen, woran es hakt, um seine Schrift weiter zu optimieren. Interessant ist, dass es nicht unbedingt eine Idealform für Zeichen gibt. Jeder kann hier leicht seine eigene Variation entwickeln, die er selbst als lesesicher empfindet. Das ist ähnlich, wie in der Langschrift. Zwar führen solche eigenen Anpassungen dazu, dass andere sie nicht mehr so gut lesen können, aber dieser Aspekt spielt in den seltensten Fällen eine Rolle. In aller Regel liest man seine Stenogramme nur selbst.

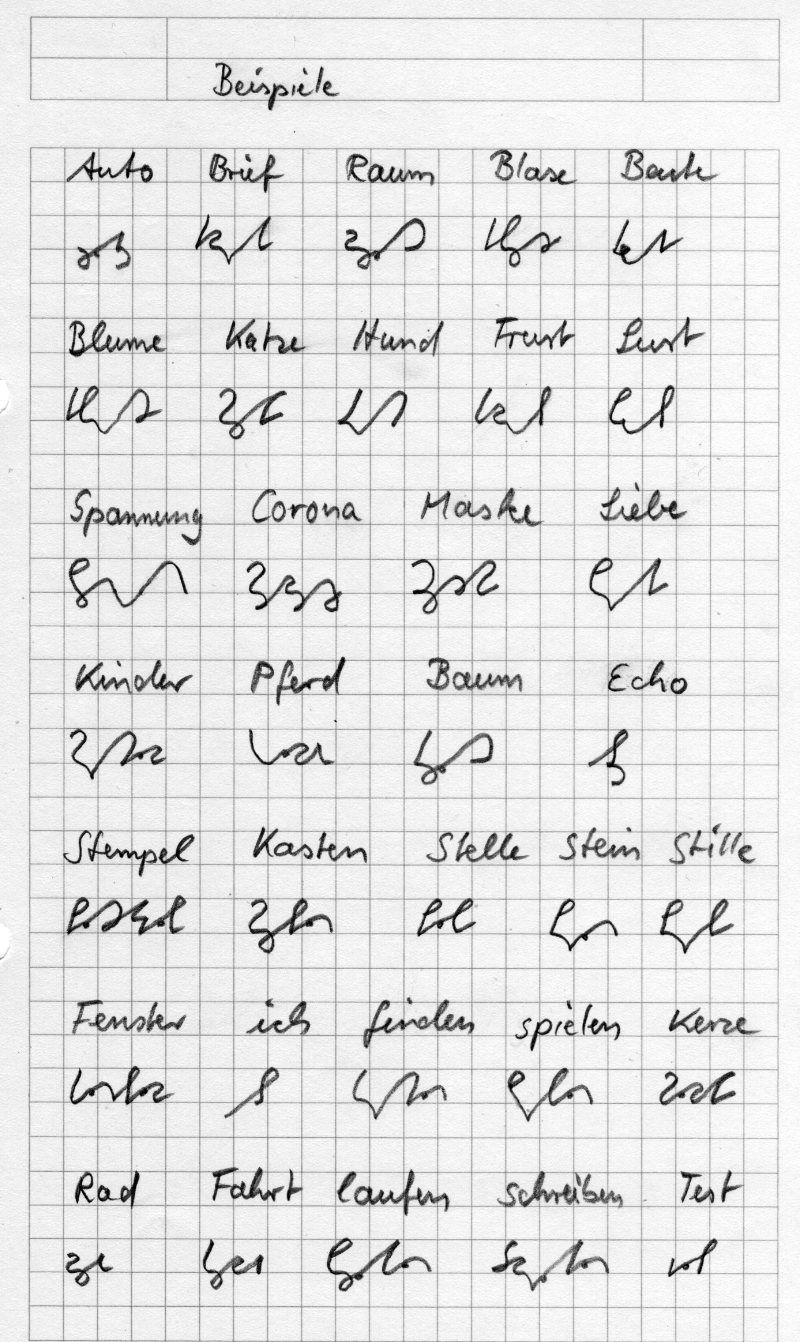

Beispieltexte

Beispieltext 01:

Anmerkungen:

- die kleinen Punktschlingen sind Anfangs ungewohnt. Sie haben eine wichtige Bedeutung, man muss einen Blick dafür entwickeln. Sie sind aber grundsätzlich gut zu erkennen, z.B. bei Auto oder Raum.

- das "u" ist von der Schreibdynamik etwas ungewohnt, gerade bei solchen Übergängen wie man es bei Zeile 2, Blume vom "l" zum "u" sieht. Man kann aber den Übergang durch einen klaren Richtungswechsel schärfer machen, das sieht man in Zeile 2 beim Wort Lust. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sinnvoll ist. So ein spezieller Übergang ist anfangs leichter zu schreiben, kostet später aber Zeit.

- Beim Übergang bestimmter Buchstaben entstehen Schleifen, z.B. beim Übergang vom "s" wie auf Zeile 3 bei Maske. Es sind vor allem die rückläufigen Zeichen, wo solche Schleifen entstehen können. Diese Schleifen sind völlig normal und nicht schädlich für die Interpretation. Man findet sie genauso in Stiefo. Anfangs können sie etwas verwirren, weil wir darauf trainiert sind, Schleifen einen Bedeutung zu geben oder man erkennt das eigentliche Zeichen nicht mehr.

- Es gibt eine wichtige Stelle, wo keine Schleife entstehen darf: Beim Vokal "o". Hier muss man die Kehrtwende so machen, dass man auf dem vorherigen Strich zurückläuft. Das sind wir bei bestimmten Buchstaben auch in der Schreibschrift schon gewohnt, auch beim "o" zum Beispiel. Würde man beim "o" eine Schleife zulassen, würde man es verwechseln mit dem "a".

- Beim "sch" und "z" wird der Anstrich leicht gewölbt, so dass auch hier oben keine Schleife entsteht, sondern Anstrich und Buchstabe oben zusammenlaufen. "z" sieht man beim Wort "Kerze". "sch" kommt hier nicht vor.

- Bei "Beute" sieht man die Vereinfachung des "e" am Ende einen kurzen Strich, der nach oben läuft. Bei "Echo" sieht man die Vereinfachung des "e" am Anfang durch den Anstrich, der bei der Grundlinie beginnt. Würde man diesen Anstrich weglassen, würde es "cho" heißen.

- Schon hier wird deutlich, dass wir später in der Aufbauschrift das "e" z.B. bei Endungen oft weglassen können. "Kinder" und "Kindr" ist genauso eindeutig les- und erkennbar.

- "Stille" wird "stile" geschrieben. Hier ist nicht eindeutig, ob "Still" oder "Stil" gemeint ist. In der Regel kann man sich diese Information aus dem Kontext erschließen.

Beispieltext 02:

Beispieltext 03:

Anmerkungen:

- Das Beispiel verdeutlicht recht gut: In der Grundschrift hat man etwa die gleiche Textlänge, wie in der Langschrift. Schaut man sich hingegen die Reduktion der Schreibbewegungen an, so bemerkt man die starke Vereinfachung der Buchstaben mit viel weniger Wendungen und Bögen.

- Im Text gibt es ein paar Wörter, die ohne Konsonantdopplung mehrdeutig sind, was beim Lesen Probleme machen kann. Es sind die Wörter "wenn" und "denn", die man "wen" und "den" schreibt. In der reinen Grundschrift könnte man zur verbesserten Lesbarkeit durchaus ein Doppel-Konsonant schreiben. Später in der Aufbauschrift wird es Kürzel für "wen", "den", "wenn" und "denn" geben, denn es sind alles häufig vorkommende Wörter. Mit diesen Kürzeln ist dann die Verwechselung ausgeschlossen. Die Aufbauschrift sorgt hier dafür, dass die Lesbarkeit verbessert wird.

Beispieltext 04:

Beispieltext 04:

Beispieltext 05 - Einkaufszettel:

Anmerkungen:

- Bei Tomaten fehlt am Ende ein "e", es steht also Tomatn. Wie man hier schon sieht, kann man dies trotzdem problemlos lesen. In der Aufbauschrift wird das "e" bei der Endung "en" in der Regel weggelassen. Am Anfang macht es aber Sinn, es mitzuschreiben, so übt man auch die Punktschlinge, die man aus der Langschrift ja nicht kennt.

Anregungen fürs Üben

Wie übt man eine Kurzschrift? Ein paar Gedanken dazu, teils aus eigenen Erfahrungen, teils aus Ratschlägen von Lehrbüchern.

- Buchstaben üben - Neue Buchstaben brauchen Übung, damit man sie präzise und irgendwann auch schnell schreiben kann. Deshalb macht es Sinn, genau wie in der Grundschule, zeilenweise immer wieder nur Buchstaben oder kurze Wörter zu schreiben. Einfache Wörter deshalb, weil man hier die Übergänge der Buchstaben mittrainiert. Die sind bei Stif mindestens genauso wichtig. Übt man nur einen Buchstaben, kann man ihn auch gekoppelt schreiben, also ohne abzusetzen.

- Präzision geht vor Geschwindigkeit - Man hüte sich, zu früh zu schnell schreiben zu wollen. Exaktheit ist viel wichtiger, gerade bei Kurzschriftsystemen, wo ein genaues Schreiben wichtig ist, weil kleinere Abweichungen schon zu einem unlesbaren Schriftbild führen können. Geschwindigkeit kommt mit der Zeit von alleine.

- Es wird empfohlen, täglich eine halbe Stunde zu üben.

- Lesen üben ist genauso wichtig, wie schreiben üben. Am besten liest man sich das Geschriebene der Vortage durch. Beim Lesen auch darauf achten, wo man Schwierigkeiten hat. Hier dann genauer schauen, ob das Schriftbild vielleicht nicht stimmig ist. Das hilft, sich zu korrigieren. Ziel ist es, dass jeder Buchstabe so geschrieben ist, dass er schnell und sicher erkannt werden kann.

- Dranbleiben. Nicht zu lange Zeit zwischen den Übungseinheiten vergehen lassen. Tägliches Üben wäre optimal. Nach etwa 3 Monaten regelmäßigem Üben sollte man in der Lage sein, zügig und sicher zu schreiben.

- Früh im Alltag nutzen. Wo immer es möglich ist, die Kurzschrift in den Alltag einbauen. So hat man ein zusätzliches gutes Übungsfeld, wo man täglich dran bleibt. Ganz nebenbei.

- Buchstabencheck: Immer mal wieder kontrollieren, ob man die Buchstaben wirklich so schreibt, wie die Vorgabe ist. Schnell schleichen sich eigene Veränderungen ein, die sich zwar noch lesen lassen, die aber auch schnell mal zu Verwechselungen führen können.

- Achtsamkeits-Ritual: Es kann helfen, sich im Alltag bewusst Zeit zu lassen, um sauber in Stif zu schreiben. Man macht es sozusagen zu einem entspannten Schreib-Ritual, was ein guter Gegenpol zur Hektik im Alltag sein kann, die viele Menschen haben. Wer verkrampft und unter Druck schreibt, blockiert sich selbst. Wer entspannt schreibt, schreibt auch irgendwann schnell. Wer sich hingegen darauf fokussiert, schnell zu schreiben, verkrampft und blockiert.

- Wörter übersetzen: Beim Fernsehen oder bei Radiosendungen kann man sehr schön Wörter oder kurze Sätze aufgreifen und diese schreiben. Später kann man alles nochmal durchlesen.

- Sich Artikel oder Bücher suchen, die in einer einfachen Sprache geschrieben sind. Hier Teile davon abschreiben und die Stenogramme dann im Nachgang lesen. So übt man beides. Lesen kann man bei vielen Gelegenheiten, wo man ein paar Minuten Zeit hat. Am besten schreibt man alles in ein Notizbuch, was man überall hin mitnehmen kann und wo man immer wieder mal einen Teil lesen kann. Vielleicht auch schöne Aphorismen, an die man sich sowieso gerne wieder erinnert.

Schreibübungen für den Anfang

- Wörter für den Anfang: rabe, wir, gabe, tasse, ton, den, mit, fand, spiel, kann, wan, trick, lesen, laß, rebe, schluss, schlaf, schaf, denken, trend, feder, bauten, trauen, und, oder, dir, wild, welt, rost, docht, schacht, echt, pferd, pfahl, pfau, pfeffer, vogel, spannung, sport, speer

Wie gehts weiter?

Hier findet man die Stif Aufbauschrift I ...

Changelog

- 17.09.2024 - Absatz Präzision und Varianz ergänzt

- 13.09.2024 - diverse Ergänzungen in den Erläuterungen und zusätzliche Beispiele. Text an vielen Stellen überarbeitet. Neue Scans für Konsonanten und Vokale.

- 12.09.2024 - Buchstabe x eingeführt, ng und nk sind jetzt 2 getrennte Buchstaben, nk bekommt den neuen Buchstaben, ng bleibt.